Gestern habe ich mich gefreut. Mit der Post kam ein gepolsterter Umschlag aus Dänemark an. Darin befanden sich zehn Tafeln einer meiner liebsten dänischen Schokoladensorten.

Wenn ich Lebensmittel kaufe, beschwere ich mich nicht immer, wenn ich zu Hause bei der Verarbeitung oder vor dem Verzehr bemerke, dass etwas damit nicht stimmt. Das liegt auch daran, dass ich an der Kasse beim normalen Supermarkteinkauf ein notorischer Bonverweigerer bin. Ich habe schon genug Geraffel im Portemonnaie: Kleingeld (insbesondere die unnützen Kupfermünzen), Scheine, Abholbelege für die Reinigung oder die Änderungsschneiderei, die eine oder andere Visitenkarte und natürlich Dutzende Plastikkarten: Kreditkarte Büro, Kreditkarte privat, Maestrokarte Büro und privat, Bonuskarte hier, Kundenkarte dort, BahnCard, Führerschein, METRO, diesdas. Ich nehme schon gar keine mehr an und hoffe sehnsuchtsvoll, dass die Plastikkartenmafia bald für all diesen Polymerballast eine Digitalisierungsmöglichkeit bereitstellt. Ich war hochentzückt, als ich neulich merkte, dass man an modernen Geldautomaten mit der NFC-Funktion des Handys eine darin gespeicherte Bankkarte zum Geldabheben nutzen kann. Das beschleunigt den inzwischen zwar seltener notwendigen, aber jedesmal enervierend umständlichen Prozess ungemein. Statt »Portemonnaie rausholen, Karte rausfieseln, Karte in Schlitz fummeln, die sekundenlangen Videorecordergeräusche aus dem Automaten abwarten, tippen, wählen, PIN eingeben, Geld rausholen, auf den Auswurf der Karte warten, Karte wieder ins Portemonnaiefach friemeln und es wegstecken« fallen so die ersten vier und die letzten zwei Schritte beim kontaktlosen Abheben einfach weg. Dit jefällt mer. Mitte der Neunziger noch war mein Portemonnaie nur halb so groß wie jetzt, doch über die Jahre musste ich mir beim verschleißbedingten Wechsel allmählich immer größere Geldbörsen kaufen, allein um die wachsende Zahl der Plastikkarten unterbringen zu können. Dabei habe ich sowas wie eine Paybackkarte oder Kundenkarten von Schuhgeschäften, Imbissen, Drogeriemärkten schon immer konsequent abgelehnt. Brauch ich nicht, will ich nicht, kann weg.

Aber zurück zum Gedankengang. Ich nehme oft keinen Bon an der Kasse mit. Dann stehe ich da zu Hause mit einem Blumenkohlkopf, der sich nach dem Aufschneiden innen braun und matschiggefault präsentiert oder mit einem Netz Mandarinen, in dem sich eine halb verschimmelte versteckt. Dann bin ich meist wenig geneigt, ohne Kassenbon extra noch mal zurück zum Laden zu gehen (der auch manchmal weiter weg liegt, wenn ich auf längeren Wegen durch die Stadt meine Besorgungen machte), dort glaubhaft zu machen, dass die Ware vor Ort gekauft wurde, daraufhin Ersatz oder Erstattung zu fordern und schließlich wieder zurück nach Hause zu fahren. Meistens entsorge ich das verdorbene Produkt, besorge mir in unmittelbarer Nähe ein neues und gut. Diesen Gleichmut pflege ich aber zumeist nur bei vergleichsweise preiswerten Waren. Würde ich bemerken, dass ein teures Biobrathähnchen oder ein Glas Edelpesto schon vor dem Kauf dem Verderb anheim fielen, würde ich natürlich reklamieren. Notfalls auch ohne Bon.

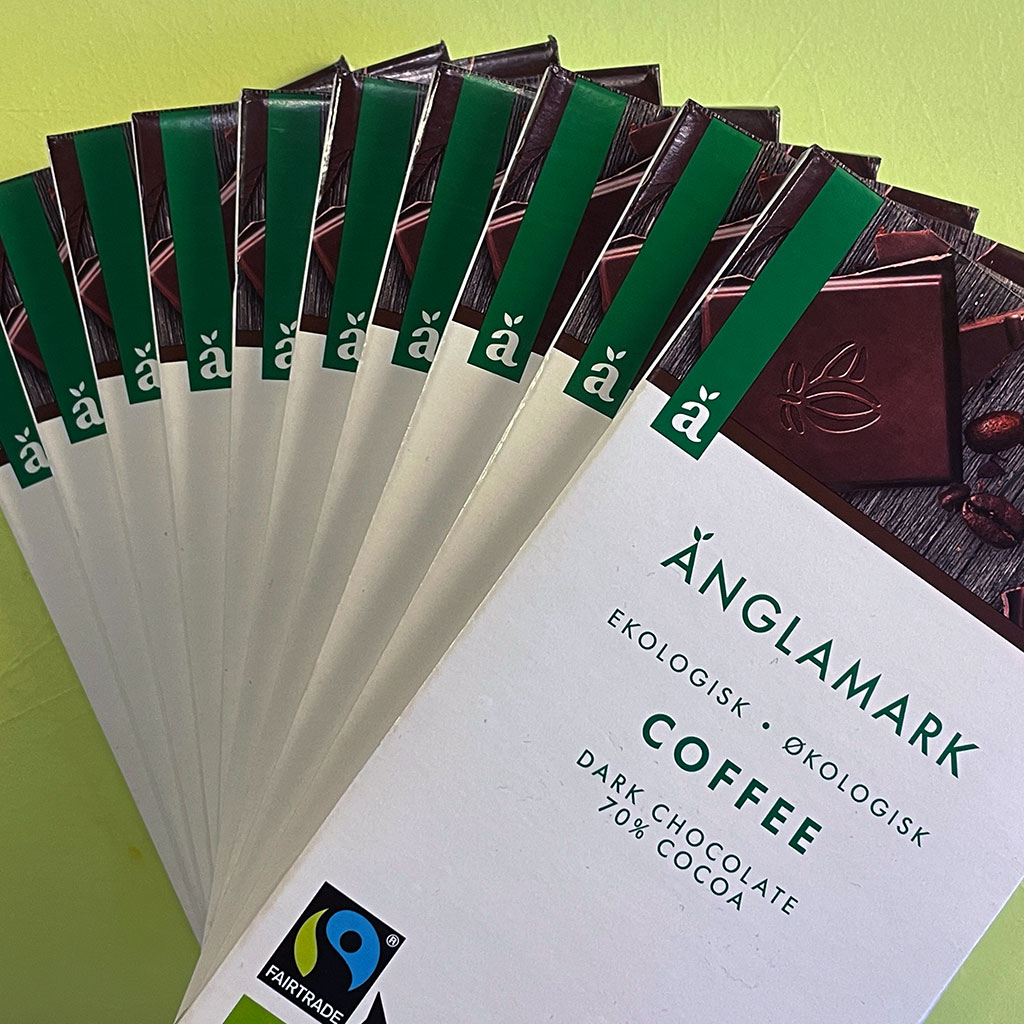

Während eines früheren Dänemarkurlaubs nun, hatte ich in einem dortigen Supermarkt eine Schokoladensorte entdeckt, deren Beschreibung sich spannend las, so dass ich eine Testtafel kaufte. 70% Kakogehalt, das entsprach schon mal meiner Grundvorliebe für dunkle Schokolade. Bio war sie, das ist ebenfalls begrüßenswert. Und »Coffee« stand auf der Packung, das fand ich zunächst zwar erst nicht so interessant, weil Kaffee als Schokoladenzutat gerne mal nur als in die Schokolade gerührte Flüssigzutat, als Aroma oder in irgendwelchen pastos-vertrüffelten Füllungen daherkommt, was ich alles nicht so gerne mag. Doch auf der Rückseite stand »ØKOLOGISK MØRK CHOCOLADE MED FORMALET KAFFE«, also »BIO-BITTERSCHOKOLADE MIT GEMAHLENEM KAFFEE« (10%, das ist nicht ohne). Und diese Angaben machten mich neugierig, denn der Kaffee schien hier sensorisch noch spürbar als feines Granulat beigefügt zu sein. Spannend. Mochte ich doch schon immer gerne die herben schokolierten gerösteten Kaffeebohnen, die man in manchen Restaurants zwecks Rechnungsversüßung beigelegt bekommt und die so schön krachen beim Zerbeißen. Und tatsächlich fiel der Test des herben Naschwerks ausgesprochen angenehm aus. Feine, nicht zu säuerliche dunkle Schokolade, die beim Schmelzen im Mund die feinen Kaffeepartikel freisetzte. Vor der Abreise nahm ich einige Tafeln mit zurück nach Deutschland und so hielt ich es auch bei den seither folgenden Urlauben in Dänemark. Auch beim letzten Jahresendurlaub 2023/24 in der Nähe von Nørre Nebel in Westjütland, dem Ort, wo mein Mitnehmseleinkauf in der Filiale der Marktkette »Super Brugsen« erfolgte.

Wieder zu Hause, verschenkte ich von den vier mitgebrachten Tafeln zwei an einen Freund, der während des Urlaubs meinen Wohnungsschlüssel verwahrt hatte, die anderen beiden behielt ich. Kurz darauf erhielt ich von dem Beschenkten ein Foto geschickt, mit der Schokolade stimme etwas nicht. Bei beiden Tafeln.

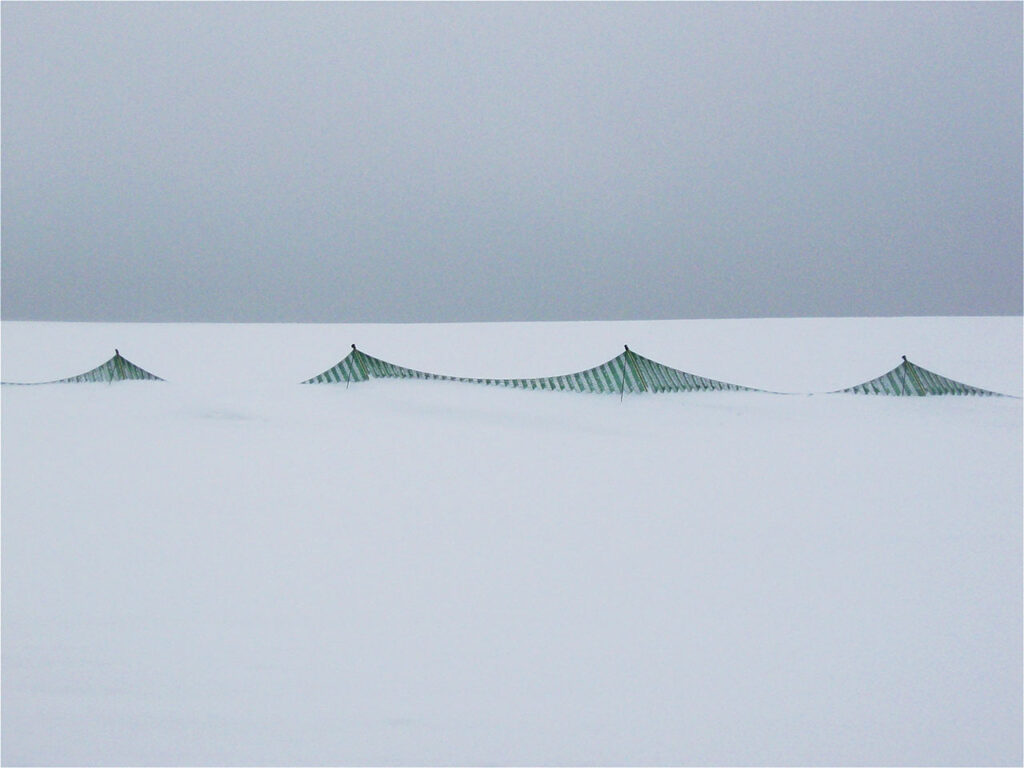

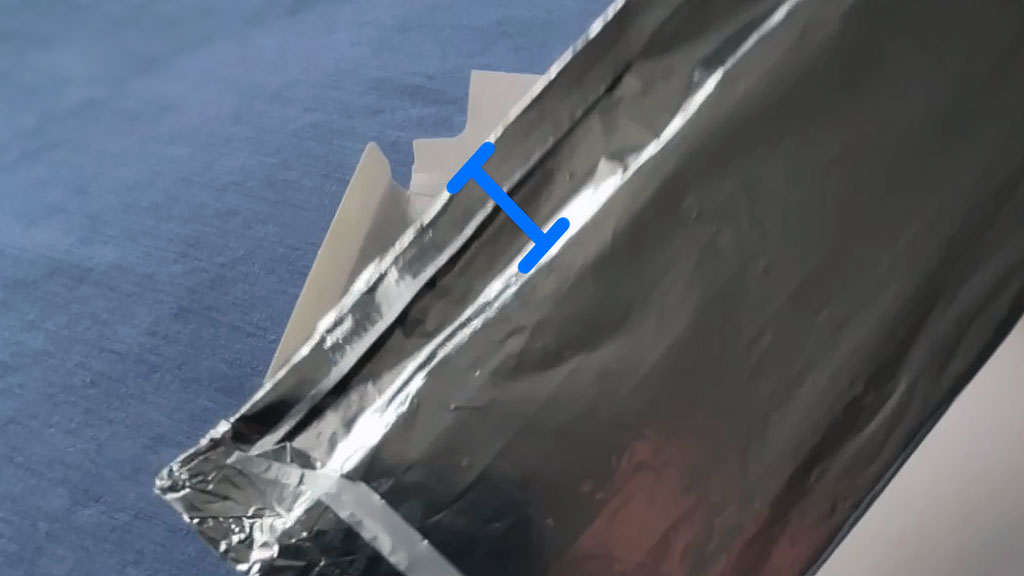

Daraufhin prüfte ich auch meine beiden Packungen. Und es war bei mir genauso. Die Tafeln waren innerhalb der Alufolienverpackung längs um etwa 20% »zusammengerutscht« (was man bereits von außen sehen und ertasten konnte) und wiesen auf der Oberfläche Bläschen und einen hellen Belag auf, als seien sie in der Packung leicht geschmolzen, hätten sich verformt und wären dann wieder erkaltet. Ich wusste, dass ich die Schokolade nach dem Kauf, auf allen Transportwegen und bei jeder Lagerung trocken und kühl verwahrt hatte. Außerdem war es seltsam, dass die Längsrichtung der Verformung bei allen Tafeln identisch und seltsamerweise quer zur senkrecht aufgestellten Regalpräsentation im Supermarkt verlief. Sehr wahrscheinlich hatte die Ware also vor dem Einräumen ins Ladenregal bereits derart gelitten.

Man kennt es, dieses peinliche Gefühl, wenn man jemandem etwas fertig Verpacktes schenkt oder ihn/sie in ein Lokal einlädt und anschließend entpuppt sich das Geschenk als beschädigt, unbenutzbar oder ungenießbar oder der Gastronomiebesuch verläuft geschmacklich oder anderweitig katastrophal – alles außerhalb des eigenen Verschuldens, aber trotzdem fühlt man sich irgendwie mitverantwortlich und mitbeschämt. Deshalb beschloss ich auch ohne Bon und trotz der 350 km entfernten Bezugsquelle jenseits der Landesgrenze, einen höflichen Reklamationsversuch zu starten. Ich durchlief zunächst die Reklamationsprozedur auf der Website, deren Adresse auf der Verpackung angegeben war, die schwedische Mutterfirma »Coop«, welche die Produkte dieser Marke herstellt und/oder vertreibt und fügte auch Fotos bei. Man antwortete schnell und höflich aus Schweden, dass für Reklamationen in Dänemark der jeweilige Supermarkt der korrekte Ansprechpartner sei und auf der Website der Supermarktkette konnte ich tatsächlich im Nu eine spezifische Mailadresse für genau diese Filiale ausfindig machen. Ich kopierte meinen (englischen) Beschwerdetext in eine Mail, hängte die Bilder der entstellten Tafel an und wiederum erhielt ich schon am nächsten Werktag eine Antwort, direkt vom Marktleiter:

»thank you for your complain and the photos.

I just took a few samples from differents packages, and the result is unfurtunately the same as the choclate in the pictures.

I would be happy to sent you some new packages, but for now i will make a request to Coop Danmark about full quality control of this product in Coop Danmark. When i have new and fresh products in the shop i will sent you a package with new choclate.

I hope the solution will be fine for you :)«

Ich dankte freundlich, dass das in der Tat fine for me sei und erwartete nun eine ein- bis mehrwöchige Pause für die angekündigte interne Prüfung. Doch schon vier Tage später traf das Entschädigungspaket bei mir ein – mit zweieinhalbmal so viel Schokolade, wie ich ursprünglich gekauft hatte. Glücklicherweise liegt das MHD hinreichend weit spät in diesem Jahr und ich bin zudem von etlichen Menschen umgeben, die (dunkle) Schokolade ebenfalls schätzen.

Das war eine Serviceerfahrung, wie ich sie liebe. Und einmal mehr mag ich sie wieder insgesamt sehr, die Dänen.