Gesammelt in und um München

Geschmackssachen

Unterwegs in Stadt und Land, im Urlaub und auf Reisen

Gestern ist mir zum dritten Mal innerhalb eines Monats am Wegesrand eine ausgesetzte Mikrowelle aufgefallen. Die erste, gesehen in Berlin, hatte ich noch fotografiert, sie hatte im Rahmen ihrer verschmähten Existenz zumindest vorübergehend noch eine sinnvolle Aufgabe gefunden. Bei der zweiten wunderte ich mich zunächst nicht, denn sie lag 300 km von der ersten entfernt, am Straßenrand in Hamburg. Doch gestern, bei der dritten, stutzte ich und begann mir Sorgen zu machen. Für solcherart ausgesetzte Kochgeräte sollten unbedingt mehr Bewusstsein und Aufmerksamkeit geschaffen werden.

Vielleicht liegt es nach wie vor an Corona. Die Menschen, unter ihnen auch zahlreiche berufstätige Singles, bleiben vermehrt zu Hause, was naturgemäß den Konsum an Mahlzeiten und kleinen Snacks zwischendurch erhöht. Die sozialen Kontakte sind immer noch reduziert, und wer will schon ständig nur eiskalte Portionen aus dem Kühlschrank oder bestenfalls zimmerwarme Zwischenmahlzeiten verzehren? Was liegt da näher, als sich das heimische Darben mit einer Mikrowelle erträglicher zu machen? Sie ist online flugs bestellt, wird innerhalb weniger Tage per Post geliefert und bereitet kaum Mühe beim Auspacken und Anschließen. Die Geräte werden zudem leicht bedienbar und stubenrein geliefert, so dass der neue Hausgenosse sofort den Alltag bereichern kann. Bei Familien ist es ähnlich. Die Eltern sind im Homeoffice beschäftigt oder ein, manchmal beide Elternteile sind tagsüber außer Haus. Die Kinder jedoch langweilen sich nach der Schule und es fehlt ihnen an warmen, schnellen Mahlzeiten. »Papa! Mama! Ich wünsche mir soooo doll eine Mikrowelle! Mit vielen Knöpfen! Und so eine, mit der man Marshmallows schmelzen kann! Kauft ihr eine für uns? Och, bitteeeee …«

Welche liebende Mutter, welcher sorgende Vater könnte da nein sagen? Die kleinen elektrischen Gesellen sind oft schon für wenig mehr als hundert Euro zu haben, No-Name-Promenadenmischungen aus China sogar noch billiger. Wer mehr ausgeben möchte, entscheidet sich für ein reinrassiges Markengerät guter Abstammung aus klangvollem Hause wie Siemens, Miele, Bauknecht, Samsung, Neff, Sharp oder AEG. Zusatzfunktionen wie Heißluft oder Grill schlagen zwar gerne noch einmal gesondert zu Buche, aber auch hier steht der sehnsüchtig herbeigesehnte Küchenbegleiter binnen weniger Tage an seinem Platz.

Nun beginnt die Phase, wo fast den ganzen Tag alle Mitglieder des Haushalts um den neuen Erhitzungsgehilfen versammelt sind. Alle möchten mit ihm spielen, Knöpfe drücken, Zeiten wählen, Programme starten. Drehteller und Licht werden bewundert und wenn das Glöckchen klingt, der Timer piept und die leckeren warmen Köstlichkeiten im Innenraum duften, herrscht ein großes Hallo, ein genüssliches Schmecken und Schmatzen und das Familienleben schien noch nie zuvor so gesellig und heiter wie jetzt.

Doch nach einigen Wochen zeigen sich erste Anzeichen von Ermüdung, Desinteresse und Verwahrlosung. Der Garraum müsste mal wieder gereinigt werden, aber die Kinder sind mit Spielkameraden draußen unterwegs. Das Bedienfeld ist matt von fettigen Fingerabdrücken, aber niemand hat Zeit, mit einem Lappen diese elementare Pflege zu leisten. Der Drehteller ist verklebt, das Gehäuse verstaubt, das Rezeptbuch liegt zerknittert unter der Eckbank. Traurig, allein und ungenutzt steht das einst so umhegte Küchengerät in seiner Ecke und schweigt.

Doch statt sich um einen neuen Besitzer zu bemühen, sowie den Eigentümern klar wird, dass sie dem Herd nicht (mehr) gerecht werden können, wählen dann viele – beherrscht von einer Mischung aus Hilflosigkeit, Egoismus, Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit – den Weg, die Mikrowelle irgendwo an einer Straße auszusetzen. Schnell ist sie abgekabelt und ins Auto geladen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Nur wenige machen sich die Mühe, das arme Gerät wenigstens in der Nähe von Kleingerätecontainern oder Wertstoffhöfen abzuladen, wo man einer fachgerechten weiteren Betreuung wenigstens einigermaßen sicher sein könnte. Nein – die ausgesetzten Kochassistenten landen in Parks, an Straßenkreuzungen, in der Gosse öder Gewerbegebiete. Verbeult, verdreckt, verstoßen. Ohne Bedienungsanleitung und Umkarton sind sie plötzlich ungeschützt den Elementen ausgesetzt, sie, die sie noch gestern in der warmen, hell beleuchteten Stube für ihre Familie und deren Freunde Tassencupcakes gebacken haben. So abgenabelt, ohne Netzanschluss, können sie nicht einmal mehr piepen. Auf ihrem Platz im Heim der ehemaligen Besitzer brutzelt derweil, umringt von hungrig und begeistert blickenden Essern, der neue Sandwichtoaster mit Antihaftbeschichtung und austauschbarem Waffeleinsatz leckere, fett-saftige Paninikreationen.

Wir sollten uns schämen, Mikrowellenherde wie Dinge zu betrachten und sie ohne Bedacht anzuschaffen und lieblos wieder auszusetzen, wenn sie uns zu viel geworden sind. Die Mikrowellenheime in vielen Gegenden, wohin etliche der ausgesetzten und eingesammelten Waisengeräte verbracht werden, sind mehr als überfüllt. Viele fast ladenneue Geräte sehen daher bereits nach einem kurzen, dienstbaren Leben dort ihrer baldigen Verschrottung entgegen.

Schauen Sie nicht weg, wenn Sie Zeuge einer herzlosen Aussetzung werden. Und überlegen Sie gut, ehe Sie sich selbst ein Gerät für zu Hause anschaffen. Vielen Dank.

Am vergangenen Donnerstag Abend war ich eingeladen, mit auf der Firmenweihnachtsfeier meines Mannes zu Gast zu sein. Als Veranstaltungsort dienten die Büroräume der Firma nahe dem Potsdamer Platz in Berlin, es gab ein kleines klassisches Konzert zu Beginn, danach ein Fingerfood-Buffet und begleitend die ganze Zeit gegenseitiges Kennenlernen, Konversation und ein reichhaltiges Getränkeangebot mit und ohne Alkohol.

Am Ende dieses geselligen Abends möchte ich sagen: ich war noch nie auf einer Weihnachtsfeier, die derart meiner Vorstellung von einer bunten Gesellschaft entsprach wie diese. Die jüdische Pianistin des Konzertes ist gebürtige Russin mit russischen Mutter und israelischem Vater, sie spielte Weihnachtsmusik der Renaissance aus Deutschland, Polen, der Schweiz und spricht insgesamt mindestens sieben Sprachen: Russisch, Hebräisch, Englisch, Polnisch, Deutsch, Französisch und Arabisch. Die Weine auf dem Getränkebuffet kamen aus Rumänien, Portugal und Frankreich, das Fingerfoodbuffet bot asiatisch-orientalisch-deutsch-skandinavische Fusion-Häppchen und an Wänden und Decken glitzerte bunt leuchtende Weihnachtsdekoration. Die bunte Schar der Gäste, zum größten Teil Kollegen aus dem Team des Mannes, bestand – völlig ohne Quote – 50/50 aus Frauen und Männern, das Altersspektrum erstreckte sich von etwa 11 Jahren (es war auch ein Kind anwesend) über Anfang zwanzig bis in die späten Fünfziger.

Im wilden Stimmengewirr der Partygespräche dominierte ganz klar Englisch, denn auch die bunte Schar der Gäste kam aus aller Damen und Herren Länder: sie kamen u.a. aus London, Schottland, Ecuador, Frankreich, Schweden, der Schweiz, der Tschechischen Republik, aus Italien, Indonesien, Deutschland und Armenien. Es waren Heteros und Schwule, Ledige und Verheiratete, Große und Kleine, Leichte und Schwere und alle verstanden sich wunderbar. Im Hintergrund lief ein wildes Potpourri weihnachtlicher und weniger saisonaler Musik, es wurde SEHR viel und laut gelacht, später auch getanzt – und es gab noch eine überraschende »Verschwesterung«, als die Pianistin unter den Gästen einer Frau begegnete, die ebenfalls eine russische Mutter hat. Zum Abschied herzten sich viele, die sich bis zum Beginn des Abends noch nie begegnet waren, man wurde zuvor höflich gefragt »Darf ich Dich umarmen?« und das wohlig-warme Summen dieser Feier klang auch auf der Taxifahrt nach Hause noch eine ganze Weile nach.

Für ein paar Stunden war die Welt ein bisschen weniger schwarzweiß, die Weihnachtszeit war, ganz abseits von Religion und Glauben, der Katalysator dafür und hätte ich zum Fest noch einen Wunsch frei, könnte das Alltagsleben mir aus gerne öfter so bunt und selbstverständlich vielfältig sein.

▾ Springe direkt zum Focaccia-Rezept

Es gibt eine »Rubrik« in meinen Alltagserlebnissen, für die ich immer noch nach einem passenden Wort suche: kleine sensorische Überraschungen, die beim beiläufigen Kontakt mit vermeintlich banalen Alltagsgegenständen oder Nahrungsmitteln plötzliche, freudige Aufmerksamkeit wecken. Wenn ich zum Beispiel ein Hotelzimmer beziehe, das Bad zwecks Händewaschroutine aufsuche und beim Abtrocknen plötzlich denke »Wow, sind die Handtücher schön weich!«. Oder wenn ich in einer fremden Wohnung zu Gast bin und dort ebenfalls beim Händewaschen meine Nase aufmerkt »Oh, diese Seife riecht aber gut!«. Auch besonders hautschmeichelnde Bettwäsche, ein ungewöhnlich komfortables Sitzmöbel oder ein Gebrauchsgegenstand mit herausragend ergonomischem Design können bei mir erfreute Verblüffung dieser Art auslösen.

Am häufigsten passierte mir dies bislang in Restaurants. Das übliche Ritual ist es ja, den Platz einzunehmen, in die Karte zu schauen, eine schöne Speisenfolge sowie Getränke auszuwählen und dann bei leichter Konversation auf das Essen zu warten. Meistens wird während der Wartezeit vom Service ein Körbchen mit Brot o.ä. serviert, manchmal gibt es auch ein oder mehrere kleine Schälchen mit Aufstrichen: aufgeschlagene Salzbutter, Kräuterquark, Schmalz, ein Näpfchen mit Olivenöl oder dergleichen. Normalerweise mümmele ich das Brot entweder fast gleichgültig während des Tischgesprächs weg oder – wenn es bereits optisch und haptisch eher an Standardware erinnert – rühre ich es auch gar nicht erst an oder höre nach der ersten Scheibe damit auf, um mehr Platz für das folgende (meist bessere) Essen zu lassen.

Manchmal jedoch passiert es, dass die Unterhaltung plötzlich stockt, weil das Vorweggebäck alle Aufmerksamkeit abzieht, quasi die oben erwähnte Spontanekstase in Form bemerkenswerten Brotgenusses. Es kann ein besonders kerniges Brot sein, wunderbar duftend, unglaublich fluffig und dabei saftig, mit einer besonderen Gewürznote oder einfach eindeutig »selbstgebacken« schmecken. Dann ist das Körbchen ruckzuck leergefuttert und wird manchmal sogar nachbestellt. Oft frage ich das Personal auch, woher das Brot stammt und habe so schon etliche Male famose kulinarische Impulse bekommen oder neue Bezugsquellen entdeckt. So erfuhr ich bei meinem Besuch im Berliner Sternerestaurant »Reinstoff« (inzwischen leider geschlossen), dass das dortige Brot von der Hannoveraner Handwerksbäckerei »Broterbe Gaues« geliefert wurde, die kurz darauf mehrere Filialen in meiner Wohnstadt Hamburg eröffnete – seither bin ich regelmäßig Kunde dort (inzwischen heißt die Kette »Backgeschwister«, die Brote und ihre Qualität sind jedoch geblieben) und mein Lieblingsbrot ist das »Walnuss-Ciabatta«. Im Hamburger Restaurant »Die Bank« (inzwischen leider geschlossen) wurde vor dem Essen ein vortreffliches hausgebackenes dunkles Kaffee-Kardamom-Brot serviert, von dem ich netterweise einen Laib »to go« kaufen durfte und das ich auch schon einmal versucht habe, nachzubacken (ich kam recht dicht dran, aber das Original war besser). Es gab noch mehrere dieser unerwarteten Gaumenglücksmomente: in Berlin, in Prag – und im April 2022 in Hamburg im Restaurant »Kleine Brunnenstraße № 1«. Auch dort stellte der Kellner ein Körbchen hellen Brotes auf den Tisch – und schon beim ersten Biss war alle Achtsamkeit bei den Geschmacksknospen. Es war eine hausgebackene Foccacia, noch ofenwarm, außen mit einer rustikalen, aber dünnen Kruste, innen weich und feinporig, saftig und mit fantastischem Weizenaroma, gekrönt vom Geschmack frischer Rosmarinnadeln und zarter Salzflocken auf der Außenseite. Doch ihre bewährten und beliebten Rezepte rücken Restaurants ja leider selten heraus, und so fragte ich kurz danach in meiner Twitter-Bubble nach erprobten und geliebten Rezepten für Foccacia, denn so ein grandioses Backwerk wollte ich zu Hause auch mal zubereiten.

Die recht zahlreichen Antworten (siehe Thread zum obigen Tweet) lieferten viele gute Hinweise und Rezepte, zusätzlich ging ich auch noch einmal ins Netz und tauchte buchstäblich in den Focaccia-Kaninchenbau ein: Es gibt unzählige Rezepte und Rezeptvarianten, viele Berufs- und Hobbybäcker, Backfreaks und Foodblogger haben seitenweise Recherchen, Erkenntnisse, Tipps und Empfehlungen veröffentlicht. Es wurden Rezepturen renommierter Kochbuchautoren miteinander verglichen, eigene Verfeinerungen ausgearbeitet, es gibt gelingsichere und besonders schnelle Rezepte, welche, bei denen mehrere Mehlsorten gemischt werden oder solche, bei denen statt Hefe Sauerteig zum Einsatz kommt, was allerdings die Vorbereitungszeit auf mehr als einen Tag ausweitet, sofern man Muße, Lust und Zeit dafür hat.

Außer einigen Recherchen hatte ich jedoch seit April noch keinen eigenen Backversuch gestartet, teils war das Vorhaben aus dem Gedächtnis verdrängt, teils ergab sich keine passende Gelegenheit, denn ein solches Beilagenbrot braucht ja auch eine Grundlage, zu der es Beilage sein soll. Und wenn die heimische Menüplanung doch mal etwas Passendes enthielt, reichten entweder die verfügbare Zeit oder die verfügbaren Vorräte nicht, um noch »spontan« Focaccia zu backen. Doch dann hob Twitter das Thema wieder auf die Tagesordnung, mit einem Post von Frau @novemberregen, die nach Rezepten dafür fragte. Ich erinnerte mich an meine damaligen Twitter-Replys und reichte eine Rezeptempfehlung von @dammiLoh weiter.

Und plötzlich war die Lust am Nachbacken wieder erwacht, zumal für den gestrigen Abend eine Auswahl feiner Fischsalate vom Hamburger Isemarkt auf dem Speiseplan stand, wozu eine Focaccia die perfekte Beilage wäre. Also kaufte ich flugs ein und bereitete das empfohlene Rezept nahezu textgetreu zu (ich habe es hier ins Deutsche übersetzt und meine minimalen Änderungen integriert):

Zutaten:

500 g Mehl (Type 405 oder 550)

1 Päckchen Trockenhefe

300 ml lauwarmes Wasser

50 g gutes Olivenöl + 6 EL für die Backform

10 g Zucker

10 g Salz

1–2 EL Rosmarinnadeln, vorzugsweise frisch (grob gehackt oder ganz)

1-2 TL Salzflocken

Zubereitung:

Direkt in der Rührschüssel die Hefe im lauwarmen Wasser auflösen. Dann Salz, Zucker, Olivenöl und Mehl hinzufügen. Nun den Teig bei mittlerer Geschwindigkeit (mit Küchenmaschine oder Handmixer) mit Knethaken etwa 8 Minuten lang kneten. Wenn der Teig mit der Hand geknetet wird, am besten noch etwas länger. Den Teig kneten, bis er homogen wird. Er bleibt ziemlich klebrig, aber das ist wohl beabsichtigt.

Dann den Teig direkt in der Rührschüssel abgedeckt (z.B. mit einer Topfhaube oder einem Geschirrtuch) etwa eineinhalb Stunden gehen lassen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

Eine hohe metallene Backform (ca. 34 x 24 cm) oder ein tiefes Backblech gut einfetten mit mindestens 6 EL Olivenöl. Den Teig aus der Schüssel in die geölte Form geben und mit den Fingern rechteckig flachdrücken, bis er den kompletten Boden der Form ausfüllt. Darauf achten, dass am Rand ein Teil des Öls vom Boden der Pfanne auf die Oberseite des Teigs gelangt. Das nach oben gelangte Öl zum Schluss auf der Teigoberfläche gleichmäßig verstreichen.

Den Teig erneut abdecken und weitere anderthalb Stunden ruhen lassen.

Jetzt ist der Teig aufgegangen und bereit zum Backen. Die Abdeckung von der Backform entfernen, mit den Fingern über die Fläche verteilt einige Vertiefungen hineindrücken und nach Belieben nochmals mit etwas Olivenöl besprenkeln. Zum Schluss gleichmäßig mit Rosmarinnadeln und Salzflocken bestreuen.

Im vorgeheizten Backofen (220 °C Ober-/Unterhitze oder 200 °C Umluft) etwa 14 Minuten backen (oder bis die Focaccia auf der Oberfläche goldbraun ist).

Fürs erste Mal war das Ergebnis ziemlich gut gelungen. Der Gier halber wurde das Gebäck noch warm in schmale, abbeißbare Streifen geschnitten und zum Fischsalatbuffet gereicht, wozu es hervorragend passte. Dennoch würde ich beim nächsten Mal (dieselbe Rezeptgrundlage vorausgesetzt) ein paar Details variieren.

Dadurch, dass die Facaccia in der Backform gebacken wurde, war sie zwar auf der Oberseite wunderbar knusprig, aber die Unterseite war für meinen Geschmack ein bisschen zu weich geblieben. Ich würde sie also entweder nächstes Mal am Ende der Backzeit aus der Form nehmen, im noch heißen, aber schon ausgeschalteten Ofen auf Backpapier noch 5 Minuten weiterknuspern lassen und schauen, ob dies das Ergebnis verbessert. Alternativ könnte ich auch nach Backvarianten suchen, bei denen die Focaccia ohne Form frei auf einem Pizzastein oder auf einem Blech (mit Backpapier?) gebacken wird, was vermutlich einen weniger üppigen Einsatz des Olivenöls mit sich brächte, aber dafür sorgen könnte, dass sie rundum etwas krosser würde.

Zweitens war mir der Teig mit der gewählten Mehlsorte »Kuchenmehl« (Typ 405 der im Supermarkt gekauften Marke »Diamant«) ein wenig zu fein und zu kultiviert, ich vermisste die rustikale, erdige Robustheit bei Teig und Kruste der im Restaurant genossenen Vorlage. Bei einem erneuten Versuch würde ich daher wohl den etwas kräftigeren Weizenmehltyp 550 ausprobieren und zudem ein wirklich gutes Biomehl oder sogar eins von einem Hofladen oder einer Handwerksmühle besorgen, denn auch der spürbare Weizen-/ Getreidegeschmack war im Debütgebäck noch lange nicht so intensiv wie in meiner Erinnerung.

Ansonsten ein tolles, schnell durchführbares und gutes Rezept, auf dem sich aufbauen lässt. Meinen ersten Versuch habe ich zunächst bewusst – außer Flockensalz und Rosmarin – nicht mit weiteren Belägen wie Tomaten, Zwiebeln usw. zubereitet, um die Teigbeschaffenheit und das Grundaroma möglichst »pur« bewerten zu können. Sowie das einmal perfektioniert ist, kann ich mir aber durchaus auch üppiger belegte Varianten vorstellen. Oder ich springe nochmal ins »Rabbit Hole« und probiere weitere Rezeptversionen aus.

Es war jedenfalls nicht mein letzter Versuch.

Über das kürzliche lange Wochenende war ich gleich zweimal zu Gast im »Wirtshaus im Gut« in Wunsiedel und genoss dort als Vorspeise eine hervorragende Wildsuppe. Ich habe versucht, die Zutaten und die Zubereitung zu erschmecken, um zu versuchen, sie zu Hause nachzukochen. Heute hatte ich die Muße und Lust dazu, habe morgens auf dem Wochenmarkt und im Supermarkt alles Notwendige besorgt – und das Ergebnis kommt dem Original wunderbar nahe. Vom Aufwand und den feinen Zutaten her (die Pilzeinlage ist ein von mir hinzugefügtes Extra) ist es ein wahres Sonntagsessen – aber es lohnt sich.

Zutaten (für 3–4 Teller)

300 g Wildgulasch (z.B. Reh oder Wildschwein)

1 große Karotte*

1 mittelgroße Zwiebel

1 kleine Stange Lauch*

1 etwa mandarinengroßes Stück Knollensellerie*

3 EL Tomatenmark

200 ml Rotwein

1200 ml Wildfond aus dem Glas

1 Handvoll frische oder tiefgekühlte Waldpilze (z.B. Pfifferlinge oder Steinpilze)

neutrales Öl zum Braten und Gemüse-Rösten (z.B. Rapsöl)

4 schwarze Pfefferkörner

8 Pimentkörner

6 ganze Gewürznelken

1 Lorbeerblatt

Salz

Pfeffer aus der Mühle

60 ml Madeira oder Sherry

50 g Mehl

35 g Butter

1 El Balsamico

2–3 Zweige Petersilie*

(* = kann man auch im Bundle als Suppengrün kaufen)

Zubereitung (alles in allem dauert sie ca. 2½–3 Stunden)

Das Gemüse putzen und in ca. würfelzuckergroße Stücke schneiden. Mit etwas Öl vermengen, einlagig auf einem mit Backpapier belegten Blech verteilen und im vorgeheizten Backofen bei 220 °C etwa 20–30 Minuten anrösten, bis es deutliche dunkelbraune Stellen bekommt.

Derweil die Pilze putzen und fein würfeln. In einem großen Suppentopf mit etwas Öl oder Butter kurz anschmoren, rausnehmen und beiseitestellen. Ggf. Öl nachgießen und die Wildgulaschstücke im selben Topf scharf von allen Seiten braun anbraten. Ebenfalls herausnehmen und beiseitestellen.

Nochmals ggf. Öl nachgießen und das geröstete Gemüse in den Suppentopf geben. Mit dem Tomatenmark unter Rühren anrösten und mit dem Rotwein ablöschen. Hitze reduzieren und den Rotwein fast völlig einkochen lassen. Das gebratene Fleisch zugeben, mit dem Wildfond aufgießen und die Gewürze zugeben. Mit geschlossenem Deckel 45 Minuten leicht vor sich hin köcheln lassen, dann nochmal 15 Minuten mit geöffnetem Deckel simmernd einkochen lassen.

Das Fleisch aus der Suppe herauslesen und beiseitestellen. Die Suppe durch ein feines Sieb in einen kleineren Suppentopf gießen und das getränkte Gemüse im Sieb gut ausdrücken – es hat damit seine Schuldigkeit getan und kann in den Bioabfall.

In einem trockenen kleinen Topf bei mittelstarker Hitze das Mehl trocken unter ständigem Rühren erhitzen, bis es goldbraun wird (nicht anbrennen lassen!). Die Butter zugeben und unterrühren, bis eine streuselartige, aber homogene Masse entsteht. Zwei Kellen der durchgesiebten Suppe zugeben und mit einem Schneebesen glattrühren. Die entstandene Mehlschwitze zum Rest der Suppe zurückgießen und alles unter Rühren mit dem Schneebesen nochmals einige Minuten leicht aufkochen lassen. Den Sherry/Madeira zugeben und mit Salz, Pfeffer und Balsamico würzig abschmecken.

Das gekochte Wildfleisch in kleine Stücke schneiden, zusammen mit den angeschmorten Pilzen und der kleingehackten Petersilie in die heiße Suppe geben und unterrühren.

Hier der Link zum Rezept, das ich als Basis für meine Anpassung genommen habe

Es ist Donnerstag, der 29. September. Ich sitze im ICE 587 auf der Strecke Hamburg – Nürnberg, um nach Umstieg und Weiterfahrt ein langes Wochenende über den 3. Oktober mit dem Mann im Fichtelgebirge zu verbringen. Mein DB-Reiseplan gewährt mir 10 Minuten Umsteigezeit in Nürnberg in den RE-Anschlusszug, aber ich weiß bereits jetzt, dass das nicht klappen wird, denn der ICE muss aufgrund einer technischen Störung in der Zugkoppelung langsamer fahren als geplant und daher hat er bereits 15 Minuten Verspätung. Ich bin ohne Groll, denn weitere Anschlusszüge ab Nürnberg fahren regelmäßig.

Wir erreichen den vorletzten Zwischenhalt Würzburg. Kurz nach der Weiterfahrt – ich kann aus dem Fenster den Bahnsteig und das Stationsschild des Ortsbahnhofs Rottendorf sehen – bleibt der Zug plötzlich stehen. Einige Minuten vergehen, dann erfolgt die Durchsage, dass auf der vor uns liegenden Strecke »Sicherheitsbedenken« für eine Weiterfahrt bestehen. Der ICE müsse ab hier eine Umleitungsstrecke nehmen und es käme zu einer weiteren Verzögerung von 40 bis 50 Minuten. Auch das nehme ich als regelmäßiger Bahnfahrer eher gleichmütig zur Kenntnis, als ein anderer Fahrgast nahebei zum Handy greift und mit deutlich im ganzen Wagen vernehmbarer Stimme zu telefonieren beginnt. Ich gebe den Inhalt des Telefonats aus dem Gedächtnis wieder und er wird daher zwangsläufig nicht 100% korrekt sein, aber darum geht es auch gar nicht, sondern um das Muster innerhalb seines Telefon-»Monologs«. Ich habe schon öfter bemerkt, dass einige Menschen dazu neigen, nach erfolgter Übermittlung ihrer Gesprächsbotschaft diese nochmals und nochmals mit leicht variierten Formulierungen zu wiederholen und ich frage mich, wieso die das machen. Man könnte mutmaßen, das Gegenüber bei dem nachfolgenden Telefonat sei hochbetagt und/oder vielleicht schwerhörig, vielleicht nicht mehr im Besitz der vollen geistigen Kapazitäten, aber ich war auch schon »Live-Zeuge« solcher da-capo-Monologe, bei denen der oder die Zuhörer*innen im besten Alter und geistig absolut rege schienen.

Es bleibt mir ein Rätsel.

»Hallo? Ja, ich bin’s. Du … ich bin hier im Zug nach Nürnberg und wir stehen gerade … Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Ich wollte nur bescheid sagen, dass ich mich dann heute nicht mehr melde. Ich fahre direkt nach Hause. … Keine Ahnung, wie lange das dauert und wann ich dann ankomme. Ja … nee, das kann spät werden. Ok? … Ja, wie stehen hier immer noch. Eine Durchsage, wann es weitergeht, gab es noch nicht. … Hm … Ja, okay? Ich melde mich dann heute nicht mehr. Wisst Ihr Bescheid. … Ja.«

(Der Zug setzt sich auf einmal nach einer kurzen Durchsage des Zugchefs wieder in Bewegung)

»Ah, wir fahren wieder. Bis eben standen wir ja, aber jetzt fahren wir wieder. ›Und sie bewegt sich doch!‹, könnte man sagen, haha! Ja, jetzt fahren wir weiter. Aber ich komme wohl trotzdem dann erst spät abends an, heute. Wir hatten ja schon eine Viertelstunde Verspätung, das wird jetzt also noch später. … Ja. … Ich rufe dann nachher nicht mehr an, ne? Wer weiß, wann ich dann zu Hause bin. Sonst hätte ich mich ja nochmal gemeldet, aber so wird das dann zu spät. … Weißte Bescheid, ne? Das kann ja noch dauern hier, die Umleitung geht über Schweinfurt. Eine Stunde kommt dann ja bestimmt noch dazu. Und dann muss ich ja noch weiter bis nach Hause. … Ja. … Das wird bestimmt zehn oder später, da rufe ich dann lieber nicht mehr an, das ist ja dann auch für Euch zu spät. Ja. Wir fahren jetzt eine Umleitung über Schweinfurt weiter bis Nürnberg, eben gab es eine Durchsage. Nee, das macht keinen Sinn. Ich kann ja so spät nicht mehr anrufen. Wollte ich nur kurz Bescheid sagen, damit Ihr Euch nicht wundert. Ich bin ja dann erst weiß Gott wann zu Hause. … Nee. Ja … mal sehen, wann wir dann endlich ankommen. Aber zu spät ist das dann auf jeden Fall. … Gut. … Weißte Bescheid, ne? Nicht, dass Ihr wartet, dass ich noch anrufe. Wir sprechen dann später. … Ja. … Okay. Na, zumindest fahren wir wieder. Alles klar. … Also, nicht wundern. Ich fahre dann nach Hause und melde mich dann morgen. … Ja. … Okay, gut. Dann tschüs.«

Wir wollen mal hoffen, dass die Botschaft angekommen ist und verstanden wurde. Er hat dann übrigens abends nicht mehr angerufen. Es war ja auch schon ziemlich spät.

Während ich diesen Beitrag schreibe, befinde ich mich gerade für zwei Wochen im Urlaub in Dänemark. Die erste Woche verbrachte ich am schönen Limfjord. Letzten Samstag erfolgte dann ein »Umzug« auf die kleine Insel Fanø nördlich von Sylt. Fanø ist recht klein, gerade mal 15,7 km lang und 5,3 km breit und hat rund 3.500 Einwohner, der feine, ebene Sandstrand an der Westküste ist bis zu einem Kilometer breit.

Das Ferienhaus am Limfjord hatte riesige Fenster. Fast die gesamte Westseite des geräumigen Wohnzimmers war eine einzige Fensterfront mit Blick über eine zum Garten gehörende Blumenwiese auf das Wasser des Sallingsund und dahinter auf die Insel Mors. Jeden Abend konnte man vom Wohnzimmer aus den Sonnenuntergang verfolgen und jeden Abend sah er anders aus. Mal war der Himmel wolkenlos und bestand nach dem Versinken der Sonne ausschließlich aus einem zarten Verlauf von Orange über Gelb zu Blau (wobei ich mich immer frage, wie das geht, in der Mitte das Grün als eigentlich logische Mischfarbe auszulassen), mal überspannten flammend rot gesäumte, langgestreckte violette Dramawolken die Meerenge. Ich hatte schon einige Wochen zuvor bei einem längeren Aufenthalt im Havelland während des abendlichen Feierabendausklangs im Innenhof der dortigen Unterkunft bemerkt, dass der Himmel jeden Abend anders aussah. Anderes Licht, unterschiedlich viele Wolken in verschiedensten Formen, andere Farben, andere Stimmung. Ich dachte noch, beim nächsten Mal nehme ich eine kleine Zeitrafferkamera mit, stelle die gleich am ersten Tag auf einem Stativ nach oben gerichtet auf, lasse sie die ganze Zeit meines Aufenthaltes über alle zehn Minuten ein Bild knipsen und schaue mir dann hinterher das Video an, das müsste atemberaubend schön aussehen. Schon vor über 10 Jahren hatte ich hier im Blog schon mal vier sehr verschiedene Fotos desselben Meeresblicks auf Bornholm gepostet. Ich finde es faszinierend, wie ein Ort allein durch Licht, Wetter, Farbe und Zeit total verändert erscheinen kann.

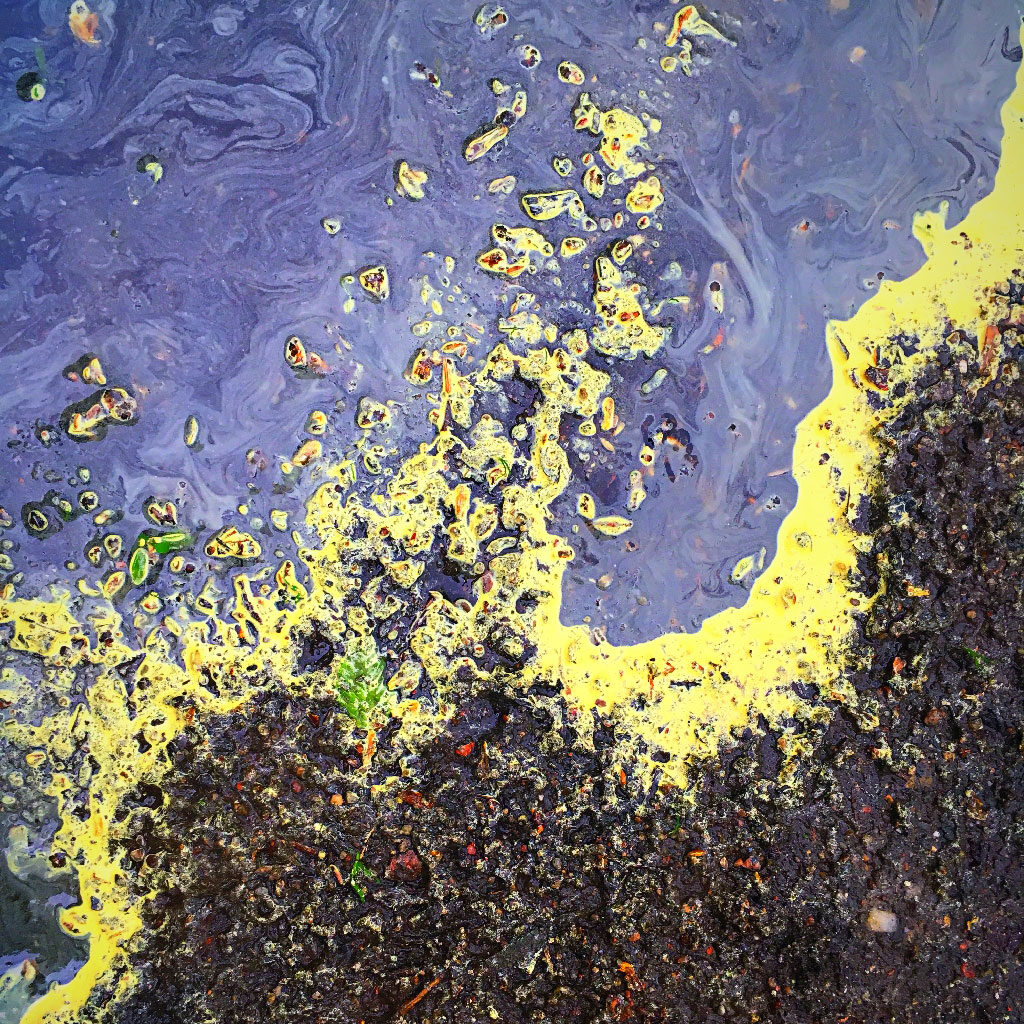

Gestern Nachmittag dann machte ich eine erste kleine Wanderung durch einen Kiefernwald in den Dünen Fanøs. Die karg wirkende, sandige Heidelandschaft besteht auf den ersten Blick kilometerweit fast nur aus Kiefern, Birken, Heidekraut, Moos und trockenen Gräsern. Doch als ich meinen Blick beim Gehen auf die Details der Vegetation zu meinen Füßen richtete, wurde eine bemerkenswerte Vielfalt sichtbar: es gab verschiedene Sorten Heidekraut, mit unterschiedlich voluminösen Blüten in verschiedenen Rosa- und Purpurtönen, im Gras versteckt leuchteten winzige kleine vierblättrige gelbe Blumen, daneben etwas wie Mini-Kornblumen, mit kaum einem Zentimeter großen leuchtendblauen zottigen Kelchen. Es wuchsen fahlgrüne Puschel von Strauchflechten am Boden und an einer Stelle fanden sich zwischen Gras und Binsen sogar zahlreiche rotgrüne Sterne glitzernd lockstoffbetropfter Sonnentaupflanzen. Die vermeintliche Eintönigkeit der Landschaft löste sich in bunte Vielfalt auf, ich musste ihr nur Zeit und Aufmerksamkeit widmen.

Ich denke dann immer: bin ich langweilig? Ein Lieblingswort von Off-Sprechern in Naturdokus ist »spektakulär«. Es kommt beim Publikum offenbar gut an, wenn etwas spektakulär ist, groß, imposant, beeindruckend, gewaltig, anders, ungewöhnlich. Sicher, auch mich faszinieren Riesenwellen, Vulkanausbrüche, Steilküsten, Schluchten und Canyons. Aber genauso interessant sind doch die kleinen, wunderschönen, stillen Dinge. Und sie sind meiner Meinung nach unendlich zahlreicher. Wenn Menschen nach ihren Hobbys und Freizeitbeschäftigungen gefragt werden, antworten manche: Fallschirmspringen, Bergsteigen, Paragliding, Bungeejumping, Wellenreiten. Sie suchen nach dem »Kick«, dem Besonderen, möchten Action, Adrenalin, Herzklopfen. Oder Leute sagen, sie bräuchten Abwechslung, mal ganz was Anderes. Ich frage mich dann oft, wie genau die Menschen überhaupt hinsehen, wenn sie dann dem ganz Neuen gegenüberstehen. Reicht es ihnen, in der Umgebung eine zeitlang eine fremde Sprache zu hören, mal anderes Essen auf dem Teller zu haben, für eine Weile aus dem Auto oder im Vorbeiwandern von weitem ungewohnte Landschaften zu betrachten, ein paar Erinnerungsfotos zu schießen und dann meinen, alles Sehenswerte gesehen zu haben? Wie viele sehen genauer hin? Ist das Neue um des Neuen willen wirklich etwas Neues?

Das gilt nicht nur für Reisen. Ich liebe z.B. den Geschmack von Walderdbeeren. Und gerade deshalb bin ich meist wenig begeistert, wenn im Frühsommer die Erdbeersaison im Einzelhandel beginnt. Dann gibt es zwar »Erdbeeren« zu kaufen, knallrot, groß und saftig, aber der Geschmack ist für mich zumeist enttäuschend: wässrig, zu sauer, wenig aromatisch. Doch diesen Sommer gab es an einigen Ständen Erdbeeren zu kaufen, die einen Namen hatten: »Malwina«. Eine Erdbeersorte, die mir erstmals einen Genuss verschaffte, der an Walderdbeeren erinnert. Und dann frage ich mich: warum interessieren sich Kunden offenbar nur bei einigen Öbsten und Gemüsen für »Sorten«? Man kennt Kartoffelsorten – Linda, Annabelle oder Gala – und vielleicht kaufen einige Kunden diese auch gezielt ein, aufgrund ihres Geschmacks oder ihrer Kocheigenschaften. Sehr vertraut sind die Apfelsorten – Gravensteiner, Granny Smith, Cox Orange, Elstar, Boskop, Golden Delicious, Braeburn oder Jonagold und bestimmt hat fast jeder Apfelliebhaber seinen persönlichen Favoriten. In den meisten Supermärkten kann man zwischen verschiedenen Tomatensorten wählen, im Herbst locken verschiedene Kürbissorten. Aber warum besteht kein Interesse an Gurkensorten, Spinatsorten, Auberginensorten, Paprikasorten, Porreesorten, Zwiebelsorten, Zitronensorten? Ich hätte großes Vergnügen daran, die feinen Unterschiede zu schmecken und beim Kochen auszuprobieren. In einer Dokumentation über Peru lernte ich, dass es dort 50 verschiedene Maissorten gibt (und 3.000 verschiedene endemische Kartoffelsorten!). Sicher sind auch exotische »Trendfrüchte« und -Gemüse wie Yuzu, Pitahaya, Salak, Taro, Acai, Aronia und Goji nicht uninteressant. Aber mein Kick sind Nuancen, Varianten meine Abwechslung!

Bis vor etwa zehn Jahren war es auch völlig normal, dass zwar beim Wein feinste Unterscheidungen gemacht wurden, beim Bier jedoch waren allenfalls Pilsener, Lager, Alt, Kölsch, Weizen, Stout, Porter und Bayerisch Hell oder Dunkel bekannt. Seit dem Aufkommen der »Craft Biere« etwa um das Jahr 2010 erobern sich immer mehr neue und alte, sowohl traditionelle als auch experimentelle Biersorten die Zapfhähne und ich finde das großartig. Gleiches gilt für Kaffee. Noch nie gab es so viele kleine Kaffeeröstereien wie jetzt, die Herkunft, Sorte und Röstung der Kaffeesorten bieten eine unglaubliche Geschmacksvielfalt. Und seit ich selber regelmäßig Brot backe, habe ich große Freude daran, fast jede Woche neue Rezepte mit anderen Mehlen, Zutaten oder Zubereitungsarten auszuprobieren.

Fern halte ich mich hingegen von den kultartigen Auswüchsen, die manche der begrüßenswerten Vielfalt-Trends mit sich bringen. Beim Kaffee etwa sind dies der Hype um Baristas in Coffeeshops, die Kunstform »Latte Art« oder die geradezu explodierenden Sparten des Berufsbildes »Sommelier« – es gibt inzwischen nicht nur Wein- und Käsesommeliers, sondern auch Bier-, Brot-, Sake-, Gin-, Fleisch-, Fisch- und sogar Wassersommeliers. Mich hatte mal jemand gefragt, als ich ihm gegenüber von einigen meiner liebsten Weinsorten schwärmte, ob ich ein Weinkenner sei und ich antwortete, ich kenne viele Weine und wenn mir einer schmeckt, ist das für mich ein guter Wein. Die Freude am Ausprobieren und die persönliche Wahrnehmung, Einordnung und Bewertung der Sinneseindrücke sind das, was mir wichtig ist und was mich inspiriert. Was mir nicht gefällt oder schmeckt, ist nicht weiter interessant für mich und was medial angesagt ist oder hochgelobt wird, muss mir nicht automatisch gefallen. Wenn ich erstmals in einem neuen Restaurant esse, wähle ich aus der Karte entweder etwas, was ich noch nie probiert habe oder etwas, was ich schon Dutzende Male gegessen habe, um zu schmecken, wie speziell dieses Lokal dieses vertraute Gericht interpretiert. Auf diese Weise bin ich einerseits z.B. mit Nattō (–), Bries (±), geräucherten Miesmuscheln (+) und Ceviche (+) in Kontakt gekommen und andererseits zu der Auffassung, dass (zumindest in Deutschland) das Straciatella-Eis die Visitenkarte einer guten Eisdiele und die Wan-Tan-Suppe diejenige eines guten China-Restaurants ist. Man kann bei Rezepten aus ganz wenigen Zutaten unglaublich viel falsch machen und es sind die simplen Gerichte, die solche Fehler am schonungslosesten offenbaren. Wenn ich in einem anderen Land Urlaub mache, streife ich am liebsten ausgiebig durch lokale Lebensmittelgeschäfte oder Supermärkte. Was ist mir vertraut? Was kenne ich, aber anders? Was habe ich noch nie gesehen? Warum gibt es das nur hier und nicht auch woanders? Wie schmeckt das?

Ich dachte oft, ich sei »neugierig«, aber das trifft es nur zum Teil. Denn ich interessiere mich eben nicht nur für das komplett Neue, sondern für die unzähligen Details, Schattierungen und Unterschiede des schon Bekannten. Ich mag es, mir die Welt wie ein Apfelmännchen anzuschauen, je genauer ich hinschaue, je tiefer ich eindringe, desto mehr kann ich entdecken. Das gilt für Reisen, Essen, Trinken, Wandern, Kunst, Musik – für alles. Vielleicht bin ich ja nicht neugierig, sondern tiefgierig.

Die ersten Buchstaben, an die ich mich erinnern kann, waren die eines ABC-Lernspiels. Die kleinen quadratischen Kunststoffkärtchen zeigten jeweils auf der einen Seite einen schwarzen Großbuchstaben, auf der anderen Seite die einfarbige Zeichnung eines Gegenstandes, der mit diesem Buchstaben begann. Mein Onkel, damals Grundschullehrer, lehrte mich mit diesem Spiel lesen, noch bevor ich vier Jahre alt war.

14 Jahre später, Mitte der Achtziger Jahre, brachte die Popband »Art Of Noise« das Album »In Visible Silence« heraus. Auf dem Cover war der Name der Band in fotografierten »Accidental Letters« zu lesen. Das inspirierte mich und ich zog mit meiner kleinen Analogkamera los, um für eine Weile auf Schritt und Tritt mein eigenes Alphabet dieser Art zu knipsen. Die Fotos habe ich immer noch, lediglich die Buchstaben B, L und U fehlen, ob die Abzüge verschollen sind oder ich sie aus unbekanntem Grund nicht fotografiert habe, ist ungewiss.

Etwa zeitgleich pflegte ich meine selbst aufgenommenen Mixtapes mit sogenannten »Rubbelbuchstaben« zu beschriften. Es gab einen dicken Katalog der Firma Letraset mit hunderten verschiedener Alphabete, natürlich jedes in verschiedenen Schriftgrößen erhältlich und ich hatte etliche dieser Beschriftungsbögen in meinem Besitz. Oft verfremdete ich Buchstaben, indem ich mit einem feinen Skalpell Teile davon noch vor dem Aufrubbeln entfernte oder aus Segmenten mehrerer Buchstaben verschiedener Schriften neue, eigene Lettern zusammensetzte. Einige derart beschriftete Cassetten haben die Jahre überstanden, aber meine Rubbelbuchstabenphase war irgendwann vorbei.

Auch heute in meinem Beruf als Artdirektor und Grafik-Designer habe ich fast täglich mit Buchstaben zu tun. Es macht mir Spaß, für Kunden mit Schriften zu gestalten, Texte zu setzen oder Medien damit zu layouten. Ganz besonders mag ich die Recherche nach einer passenden Schrift, wenn ein Kunde ein neues Logo für sein Unternehmen oder ein neues Produkt in Auftrag gibt. Welche Schrift sieht »maritim« aus (z.B. für einen Kunden aus dem Bereich Schiffsautomation) oder »juristisch« (etwa für eine Anwaltskanzlei)? Ich kann stundenlang die Datenbanken der Schriftanbieter durchsuchen, um nach einem Font zu suchen, der die Branche und das Image des Kunden mit dem neuen Logo typografisch auf den Punkt bringt und ich denke, meist gelingt mir das ganz gut.

Doch die Arbeit mit Schriften in meinem Job bewegt sich meistens auf dem Gebiet der »glatten« Typografie. Professionelle Fonts haben detailliert und präzise ausgearbeitete Buchstabenformen und obwohl es auch tausende Schriften gibt, die »handgemacht« oder »grungy« gestaltet sind, sieht ein und derselbe Buchstabe immer stets 100% gleich aus oder aber ein Algorithmus wechselt beim Tippen zufällig zwischen mehreren leicht unterschiedlichen Formvarianten desselben Buchstabens, so dass organische Variationen in Wörtern simuliert werden, aber es bleibt eine Simulation – berechnet, technisch und artifiziell.

Und genau an diesem Punkt beginnt meine Begeisterung für besondere Schriften und außergewöhnliche Buchstaben. Ich finde Formen, Schriftzüge und Beschriftungen eigentlich am interessantesten, wenn sie zum Unikat werden. Entweder hat sich ein Laie, ein professioneller Schriftmaler oder ein Gestalter speziell für die zu lösende Aufgabe oder Anwendung eine individuelle Lösung einfallen lassen und diese umgesetzt, mit absichtlich eigens kreierten Lettern und/oder unvermeidbaren, handwerklich bedingten Formabweichungen – oder die Schriftformen bekamen nachträglich durch äußere Einflüsse wie z.B. Verwitterung einen einzigartigen Look. Dann fangen Buchstaben für mich an, Geschichten zu erzählen, die über den dargestellten Text hinausgehen.

Manchmal erkennt man handgezeichnete Schriften sofort, aber bisweilen sind sie auch gut getarnt. Ein Beispiel dafür sind die Titel der deutschen Fernsehserie um die hessische »Familie Hesselbach« aus den 1950er Jahren. Hier enthüllt nur genaueres Hinsehen, dass diese tatsächlich von Hand erstellt wurden, da sich einzelne gleiche Buchstaben formal ganz leicht voneinander unterscheiden. Interessant für typografische Erbsenzähler, aber visuell eher unaufregend.

Interessanter wird es, wenn die Besonderheiten der Buchstaben und Schriftzüge kaum mehr zu übersehen sind. Spätestens seit ein Smartphone mein ständiger Begleiter ist, knipse ich auf jeder Reise, auf alltäglichen Wegen, im Urlaub, beim Einkaufen oder auf Ausflügen typografische »Sehenswürdigkeiten« und poste diese auch unregelmäßig hier im Blog (siehe die Linkliste zu den bisherigen Beiträgen am Ende dieses Postings) und ich möchte im Folgenden mal eine ganze Reihe davon vorstellen, die ich thematisch etwas übersichtlicher gruppiert habe.

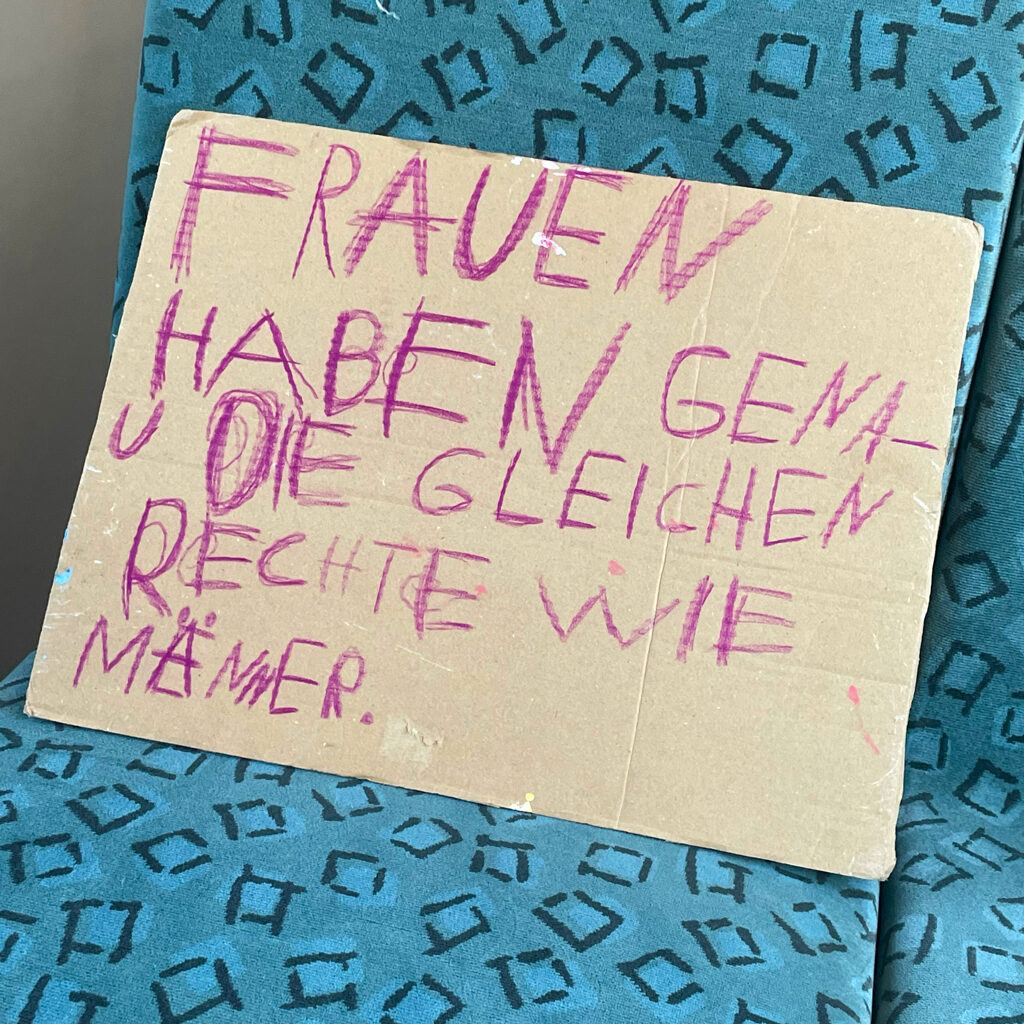

Dies sind Fundstücke, die eine (manchmal nur kleine) typografische Besonderheit aufweisen, die eindeutig zum Hingucker wird. Mich begeistert immer wieder der Erfindungsreichtum der Skandinavier bei der Formgebung des kleinen Buchstabens »g«, aber auch ein »Buchstabenfriedhof« mit ausgemusterten Leuchtbuchstaben oder das Logo eines dänischen Zimmermanns, der sich mit kindlicher Experimentierfreude jeglichen branchenüblichen Konventionen widersetzt.

Bei manchem Naturspaziergang finden sich außer narbigen Liebesgleichungen gelegentlich auch noch andere typografische Botschaften in der einen oder anderen Baumrinde, die zum Nachdenken über die Urheber oder auch zum Gruseln anregen.

Hier ist der Inhalt meistens nicht von der Form zu trennen. Wer hat das wohl geschrieben? In welcher Stimmung war die schreibende Person und inwiefern hat sich ihre Gemütsverfassung vielleicht auch auf die Form der Buchstaben ausgewirkt? Ist das noch »Graffiti« oder irgendwas anderes? Auf jeden Fall sind es sehr persönliche Botschaften.

Hier ist der Hintergrund der kreierten Buchstaben und Schriftzüge schon etwas professioneller: der Absender betreibt ganz offensichtlich ein Gewerbe und möchte seine potenziellen Kunden darauf hinweisen oder darüber informieren. Jedoch ist weder typografisches Know-how vorhanden noch ist der Urheber willens oder in der Lage, Geld in professionelle Gestaltungshilfe zu investieren. Und demzufolge buhlen schließlich ungelenke Botschaften und schiefe selbstgebastelte Logos um die Gunst der Kundschaft – auffallend sind sie aber allemal.

Hochprofessionell ist der Anspruch, edel die Materialien, teuer die Anbringung (zumindest bis auf das letzte Beispiel). Und doch unterlief den Buchstaben während bzw. nach der Anfertigung oder Installation ein Missgeschick, das erst auf den zweiten Blick auffällt, daher ist diese Bildergalerie mit Erläuterungen versehen.

»Hereinspaziert, meine Damen und Herren! Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Jedes Los ein Gewinn!« – auf der Kirmes, dem Jahrmarkt, der Dult, dem Schützenfest tummeln sich die handgefertigten Schriftzüge der Schausteller zuhauf und versuchen die vergnügungswilligen Besucher zu Buden und Fahrgeschäften zu locken. Fröhlich und auffällig muss es sein. Und möglichst bunt.

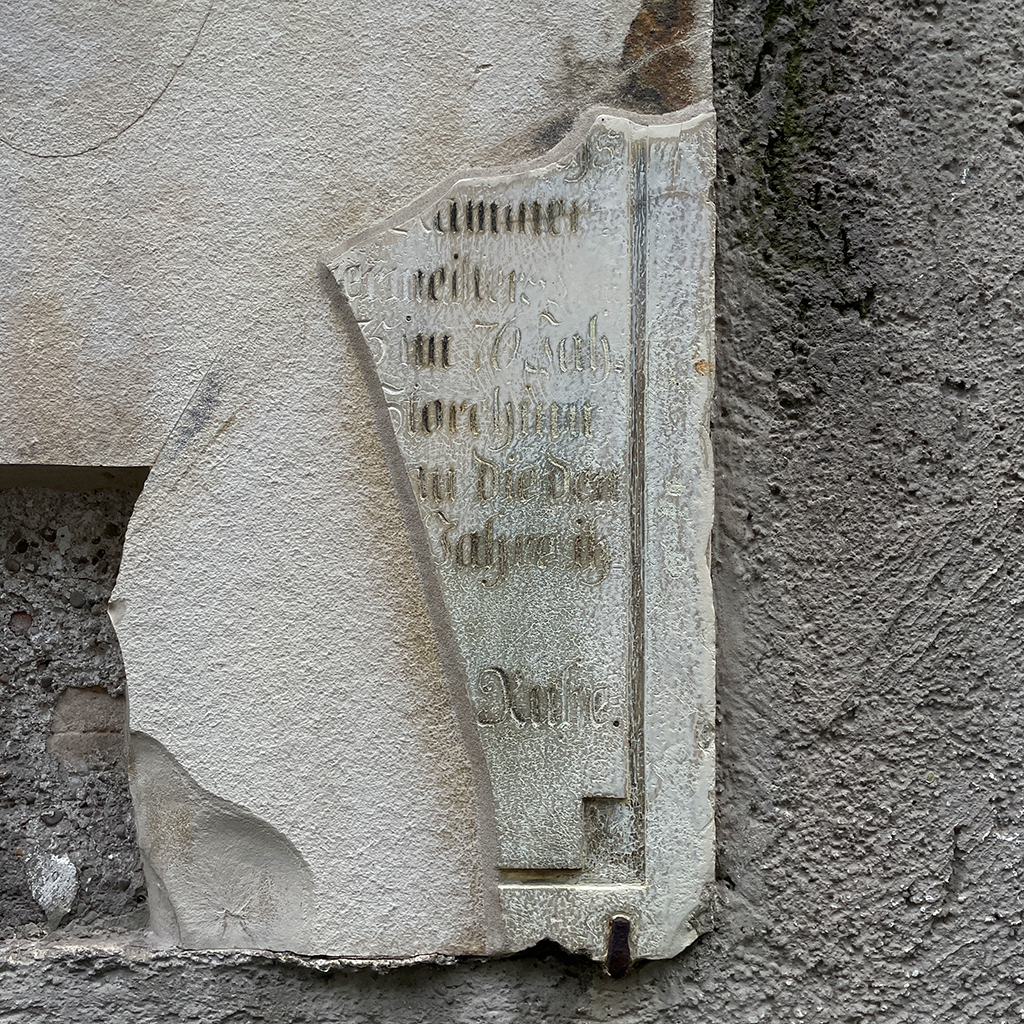

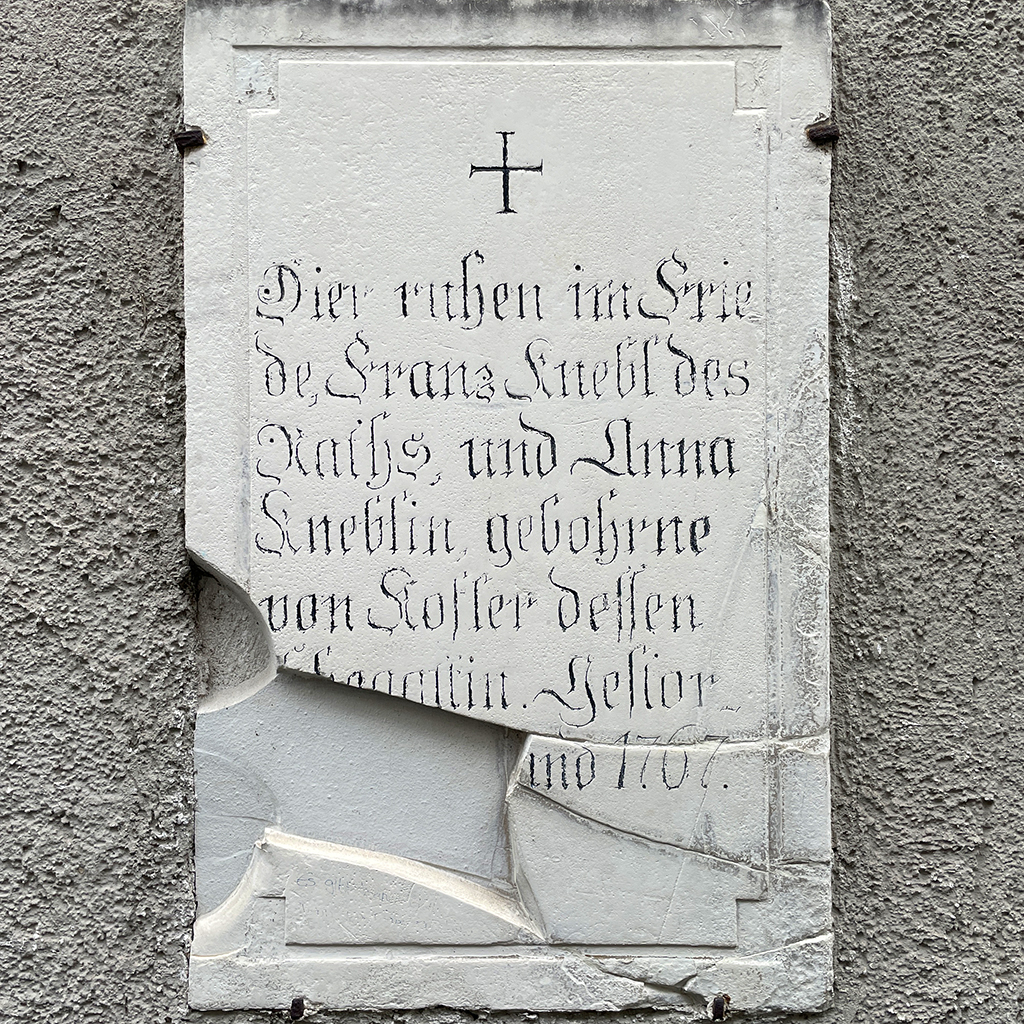

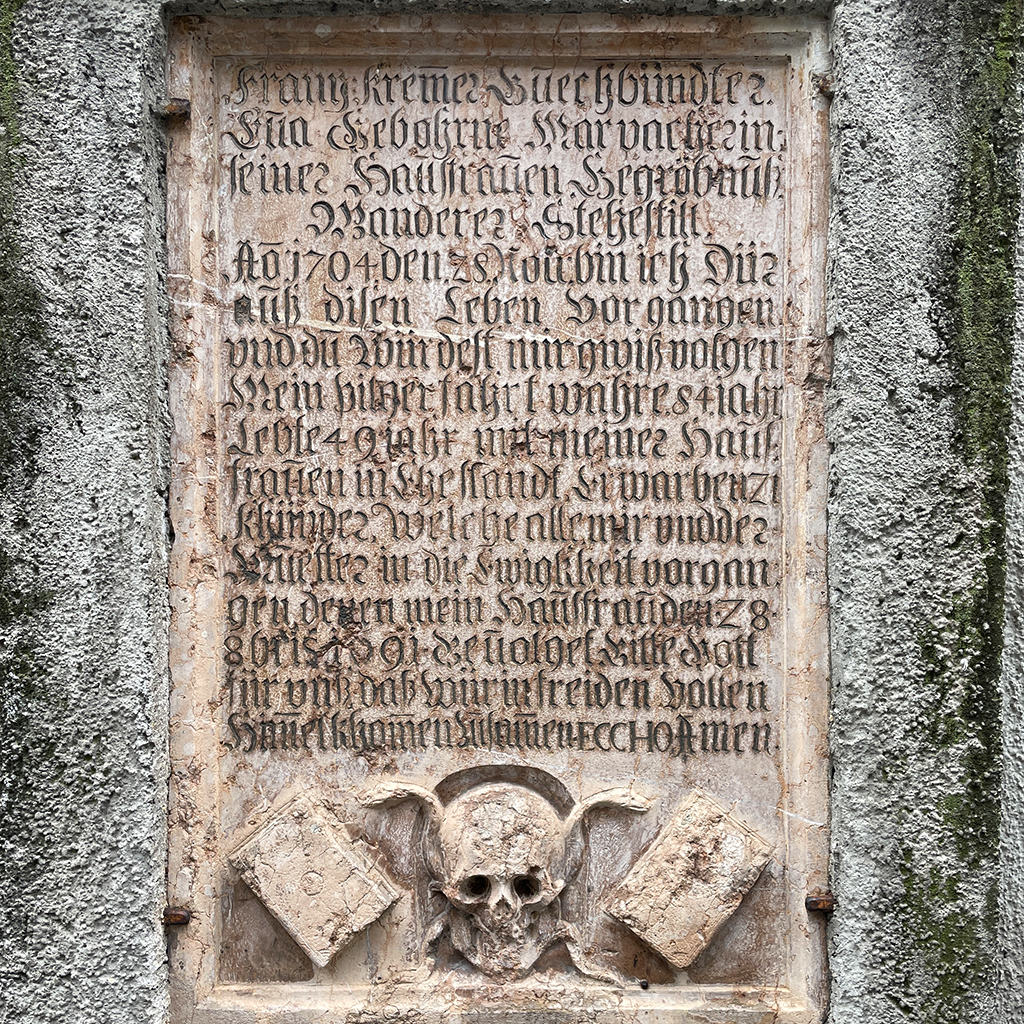

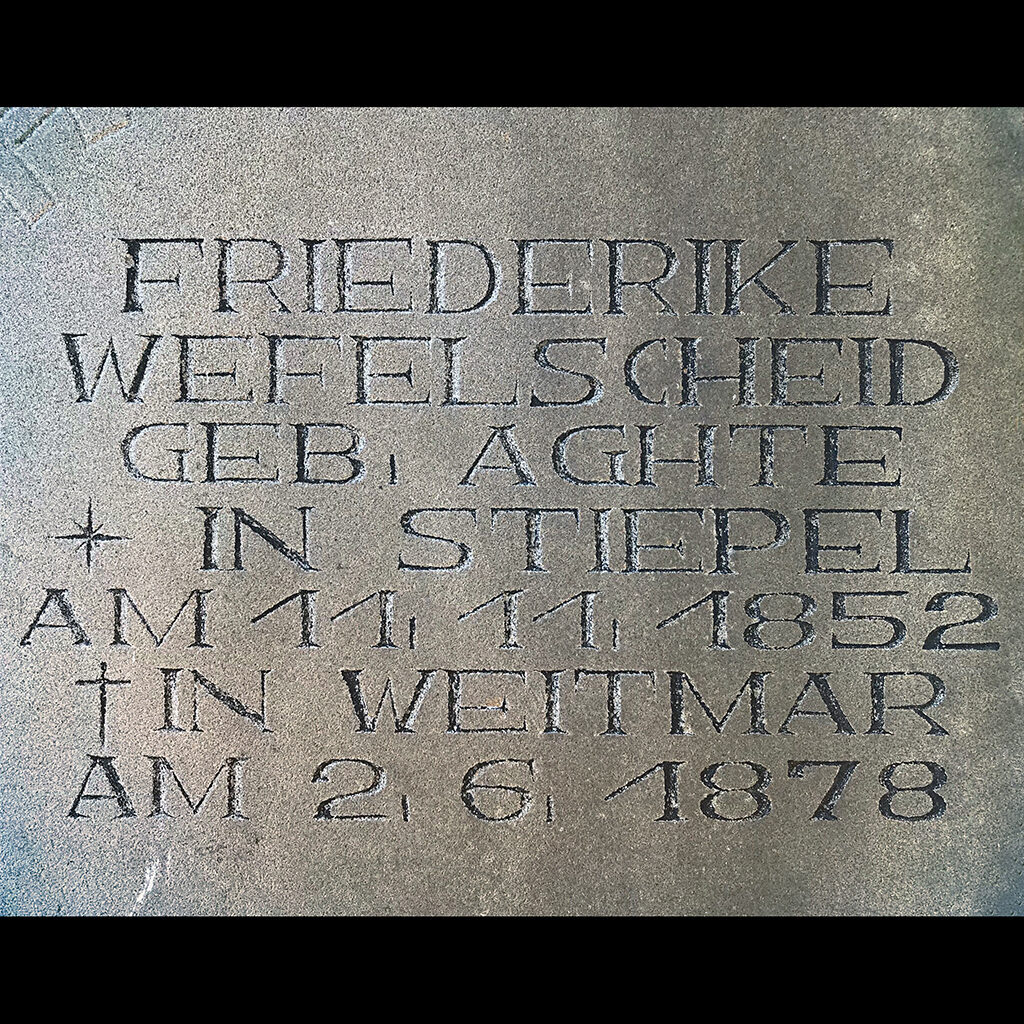

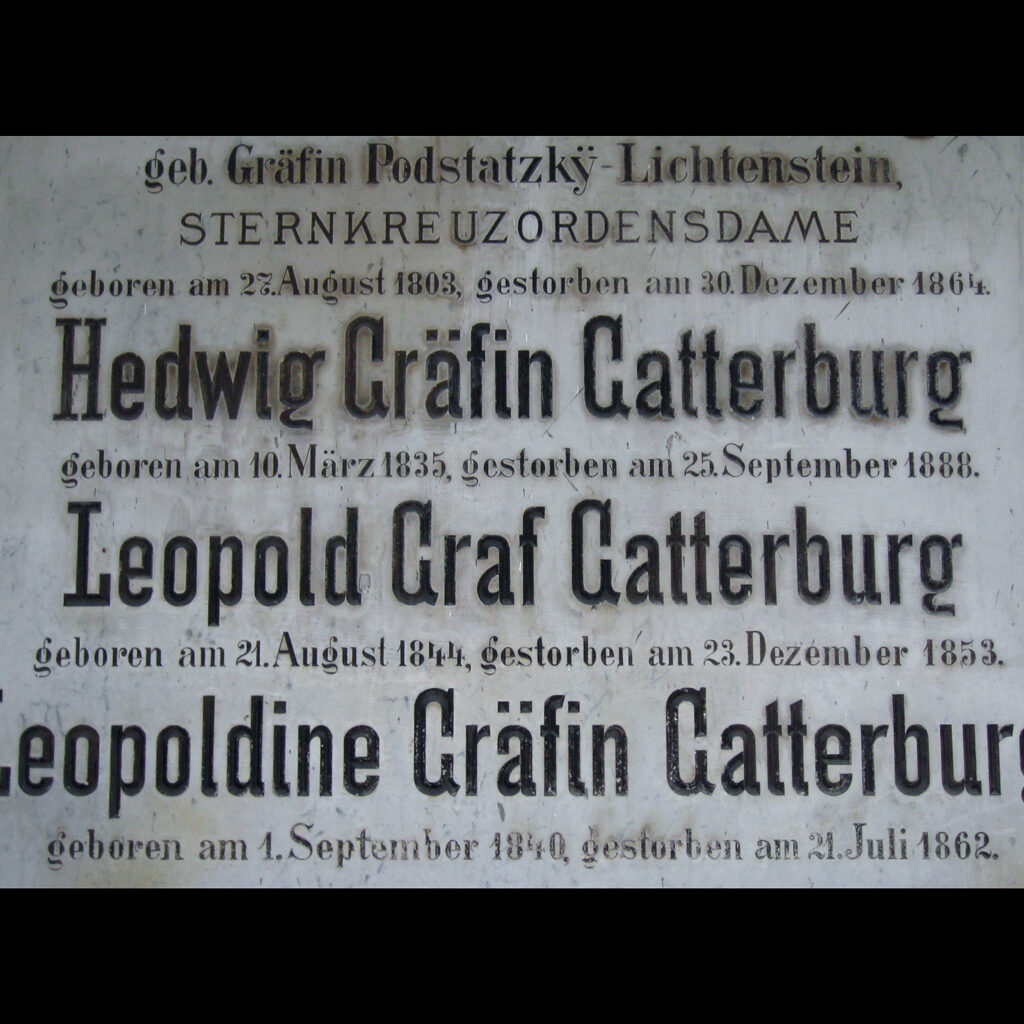

Das Gegenteil der Kirmes ist vermutlich der Friedhof. Hier ist nun endgültig Schluss mit lustig, aber typografisch spannend bleibt es trotzdem. Schaut man sich die Sterbedaten auf den Grabmalen an (sofern sie noch zu lesen sind), wirken einige der Buchstabenformen überraschend modern für jene Zeit.

Der Zustand des Bahnnetzes in Deutschland ist desolat. Seit der Bahn-Reform im Jahr 1994 hat die Deutsche Bahn mehr als 5400 Kilometer ihres Streckennetzes abgebaut, inklusive vieler Stationen. Davon betroffen sind auch etliche teils prunkvolle Bahnhofsgebäude oder Stellwerkposten, die im Vorbeifahren aus dem Zugfenster oder beim Aussteigen als Relikte des dort einst regen Bahnverkehrs ins Auge fallen. Doch sowohl die architektonischen Details als auch die Beschriftungen lassen noch einen Hauch der früheren Pracht erahnen.

Die Fünfziger und Sechziger Jahre waren die Glanzzeit der Reklame und des Kinos. Erste Wahl für Werbebeschriftungen jener Zeit waren oftmals handgeformte Neon-Schriftzüge. Spätestens seit dem Einzug preiswerter LED-Leuchtelemente sind die aufwendig gefertigten gasgefüllten Glasgebilde zum teuren Luxus geworden. Aber an manch altem Gebäude, das die Zeit überdauert hat, kann man sie noch sehen, an Lichtspielhäusern, Bars oder Geschäften. Die Formen der Buchstaben sind oft ebenso ästhetisch und eigenwillig wie charakteristisch für die Aufbruchsstimmung und den Zukunftsglauben der Nachkriegszeit. Eine meiner Lieblingsrubriken für famose Buchstabenformen. Als Bonus am Ende dieser Galerie noch zwei Fundstücke aus anderen Bereichen, die aber dennoch ihren gestalterischen Ursprung etwa in derselben Zeit haben.

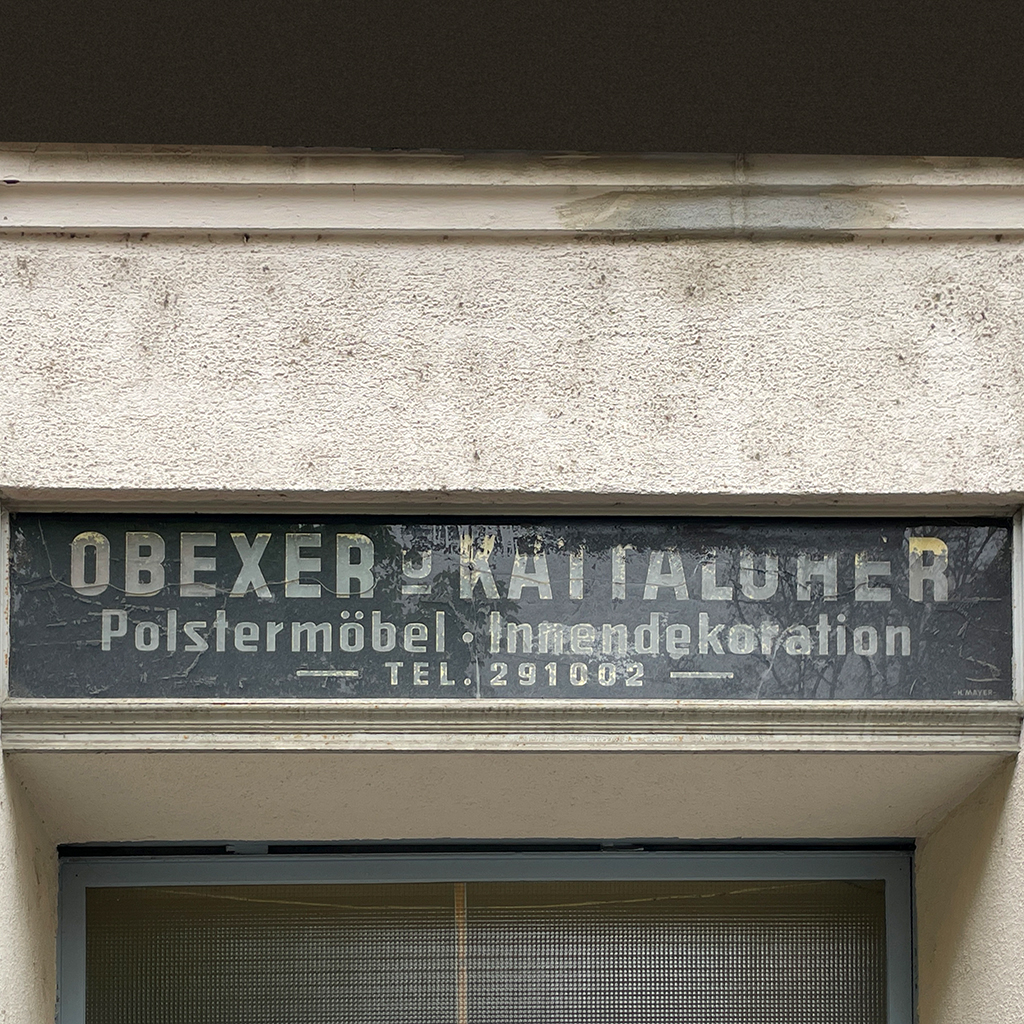

Noch älter als »Retro« und zumeist nicht beleuchtet, aber oftmals entweder überraschend gut erhalten oder liebevoll restauriert, finden sich auch abseits von Bahnhöfen und Kinos historische Schriftzüge mit sehr schönen, individuellen und handgefertigten Buchstabenformen. Manche als großformatige Ladenbeschriftungen, manche nur auf kleinen Tafeln oder Hinweisplaketten. Hinschauen lohnt sich.

Darunter fällt der weitaus größte Teil meines typografischen Fotobestandes. Wenn es keinen Grund mehr gibt, eine Inschrift instand zu halten, weil das Geschäft, Restaurant, Hotel, Unternehmen etc. schon lange nicht mehr existiert, sind die Buchstaben dem Zahn der Zeit ausgesetzt. Sie blättern ab, bleichen aus oder werden übermalt und mit der Zeit bleibt nur noch ein kläglicher, aber interessanter Rest zurück. Ich frage mich oft, wie es wohl aussah und zuging an diesen Orten, als die Beschriftungen entstanden, in welcher Zeit das war und welche Geschichten die Buchstaben erzählen würden, wenn sie es könnten.

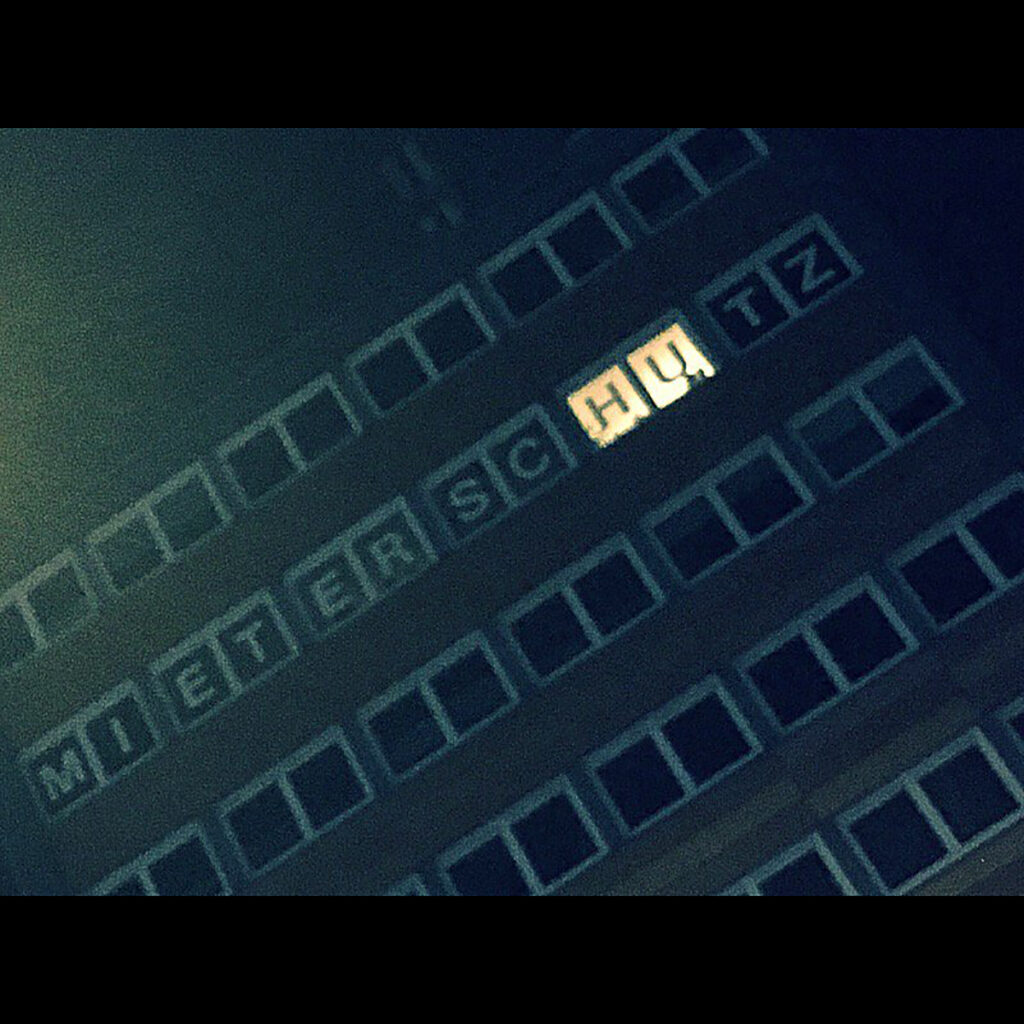

Noch unscheinbarer als verwitterte Buchstaben sind die Schriftzüge, von denen nur noch ein Schatten ihrer selbst übrig blieb. Die eigentlichen Buchstabenkörper, Schriftfolien oder Leuchtelemente wurden längst entfernt, vielleicht entwendet, sind von selbst abgefallen oder im Laufe der Jahre komplett unkenntlich geworden. Was bleibt, ist wie nach dem Abhängen eines alten gerahmten Bildes an der Wand nur noch ein Umriss, oft kaum noch lesbar. Buchstabenphantome.

Manche Buchstabensichtung bringt auch einen stillen Humor mit sich. Keine Brüller oder Schenkelklopfer, aber auf eine gewisse Art kleine typografische Pointen.

Das war die vorerst letzte Galerie aus meinem Buchstabenarchiv. Wer sich die Blogbeiträge mit den Ausbeuten meiner typografischen Fotosafaris durch etliche deutsche und europäische Städte anschauen mag, kann die Links der nachfolgenden Liste anklicken. Es lohnt sich auf jeden Fall, zu Hause und auf Reisen selber mal die Augen offenzuhalten und nach Buchstaben zu suchen, die Geschichten erzählen. Es gibt viel zu entdecken.