Zu Beginn eines neuen Jahres schaue ich bevorzugt einmal meine laufenden kostenpflichtigen Verträge durch und erwäge hier und da, nach Möglichkeit etwas zu optimieren. Günstigere Tarife, neue Konfigurationen, bessere Kündigungsbegingungen, andere Anbieter, Versicherungen, Internet, Mobilfunk, Festnetz und so weiter. So frage ich mich zum Beispiel, wozu ich eigentlich noch einen Festnetzanschluss brauche. Früher™ zu Zeiten analoger Telefonanschlüsse hatten Telefone noch eine separate Stromversorgung, die gegebenenfalls noch funktionierte, wenn das Haushaltsstromnetz ausgefallen war. Dieser (zudem kleine) Vorteil hat sich inzwischen erübrigt. Strom weg heißt: Router aus = Telefon aus. Die einzigen Gespräche, die ich über das angeschlossene Heimtelefon noch führe, sind bisweilen welche mit dem Mann oder engeren Familienmitgliedern, aber auch das lässt allmählich nach. Mailbox aka »Anrufbeantworter« ist auch im Mobiltelefon drin, ebenso ein Nummernverzeichnis. Fazit: doppelt gemoppelt, kann weg. Nun muss ich mal schauen, ob es überhaupt Anbieter gibt, die einen Vertrag mit »Nur schnelles Internet für zu Hause, aber ohne Festnetztelefonie« anbieten. Tipps dazu nehme ich gerne auch hier entgegen.

Bei der Durchsicht meiner Vertragsordner auf der hiesigen Festplatte entdeckte ich ein altes Beschwerdeschreiben an die damals noch T-Mobile genannte Telekom, dessen Datum im März diesen Jahres tatsächlich seinen 20jährigen Jahrestag hätte. Mein erstes Handy, ein Siemens C25, erwarb ich 1999, zusammen mit dem ersten Mobilfunkvertrag beim Anbieter e-plus. Vier Jahre später wollte ich dann zu T-Mobile wechseln und meine bisherige Rufnummer mitnehmen. Ein günstiges Angebot dazu gab es auch. Und damit nahm das Service-Elend seinen Lauf …

(Namen und andere personenbezogene Daten habe ich aus dem Schreiben entfernt.)

Betr.:

Kundennummern: █████ oder ████ oder █████

Auftragsnummern: ████ oder █████ oder █████

Kundenkonten: █████ oder █████

(verwirrend, nicht wahr?)Sehr geehrte Damen und Herren,

ich stehe kurz davor, mein seit ca. zwei Wochen bestehendes Vertragsverhältnis mit T-Mobile bereits jetzt schon wieder zu kündigen. Nicht zuletzt deshalb, weil ich seit fünf Tagen auf keinen der vertraglich zugesicherten Mobilfunkdienste Zugriff habe. Aber das ist noch nicht alles. Bitte machen Sie sich anhand der nachfolgenden chronologischen Schilderung der Ereignisse ein eigenes Bild – ich erwarte dazu anschließend eine möglichst umgehende Rückmeldung:

Anfang März 2003:

Noch bin ich e-plus Kunde, mein dortiger Vertrag wird Mitte April auslaufen. Ich erwäge aufgrund meiner Unzufriedenheit mit der Netzabdeckung bei e-plus einen Wechsel des Mobilfunk-Providers. Nach eingehender Meinungsforschung in meinem Freundeskreis beschließe ich einen Wechsel zu T-Mobile, jedoch unter Mitnahme meiner bisherigen e-plus- Rufnummer. Ich formuliere und versende fristgerecht ein Kündigungsschreiben an e-plus.12.03.2003:

Erster Anruf im Service-Callcenter von T-Mobile. Eine freundliche Dame informiert mich, dass das neue Handy meiner Wahl (NOKIA 6310 i) aktuell, jedoch nur für begrenzte Zeit, zum Aktionspreis von EUR 1,– angeboten werde. Da mir noch keine Kündigungsbestätigung von e-plus vorliege, so die nette Dame, könne ich den Auftrag zwar noch nicht erteilen, wohl aber vormerken – und so trotzdem den Aktionspreis wahrnehmen. Dies geschieht.15.03.2003:

Ich erhalte einen Brief von T-Mobile. Man könne leider meinen Auftrag nicht ausführen, da mein bisheriger Mobilfunkvertrag noch nicht verbindlich gekündigt sei. Ich möge meinen Auftrag nach Erfüllung dieser Voraussetzung bitte erneut erteilen.20.03.2003:

Ich erhalte einen weiteren Brief von T-Mobile. Man habe meine Vormerkung erhalten und freue sich über den Auftrag.Ich denke zum ersten Mal „Hä?“

Einige Tage später:

Die Kündigungsbestätigung von e-plus trifft ein.ca. 25.03.2003

Zweiter Anruf im Service-Callcenter von T-Mobile. Eine freundliche Dame nimmt meinen verbindlichen Auftrag entgegen und verkündet heiter, das neue Handy inklusive T-Mobile SIM Karte mit alter e-plus Nummer werde umgehend verpackt und mir „zugeschickt“. Nähere Angaben zur Versandart macht sie nicht.ca. 30.03.2003:

Ich finde in meinem Briefkasten eine Benachrichtigungskarte der Deutschen Post Express vor. Eine Sendung sei abzuholen.ca. 31.03.2003:

Auf meiner zuständigen Paket-/Postfiliale teilt man mir nach Vorlage der Benachrichtigung mit, für diese spezielle Art von Sendungen befände sich die Abholstelle rund 10 km entfernt am Stadtrand Hamburgs. Eine telefonische Rückfrage dort ergibt, dass weder eine Abholung vor Ort noch eine erneute Zustellung an meine Wohnadresse zeitlich mit meinen Arbeitszeiten vereinbar ist. Und eine Umleitung der Sendung an meine Arbeitsstelle sei nur über T-Mobile direkt möglich.Dritter Anruf im Service-Callcenter von T-Mobile.

Von einer munter gestimmten Dame erhalte ich nach Schilderung meines Problems die Auskunft, das sei „überhaupt kein Problem“. Sie empfehle allerdings statt der langwierigen Umleitung, die Sendung „zurück zuordern“ und erneut an mich zu versenden, diesmal an meine Arbeitsstelle. Ich gebe ihr die entsprechende Postanschrift an.14.04.2003:

Endlich! Nach weiteren zwei Wochen – einen Tag vor Ablauf meines alten e-plus Mobilfunkvertrages – trifft das neue Handy an meiner Arbeitsstelle ein und wird von mir in Empfang genommen. Es ist unversehrt und funktionstüchtig. Allerdings liegt der Lieferung eine Rechnung über EUR 49,95 bei – nicht über EUR 1,– wie bei Auftragsvormerkung in Aussicht gestellt.Ich denke zum zweiten Mal „Hä?“

15.04.2003:

Ich erhalte einen Brief von T-Mobile. Eine Gutschrift über einen Betrag von EUR 49,95 für ein NOKIA 6310 i Handy inklusive SIM-Karte. Der Betrag werde meinem Kundenkonto gutgeschrieben.Ich denke zum dritten Mal „Hä?“

Da aber minus und plus zusammen Null ergibt, lasse ich die Angelegenheit zunächst auf sich beruhen und fahre gelassen mit dem neuen Handy in Osterurlaub.

16.–22.04.2003:

Im Urlaub telefoniere und SMSe ich problemlos mit meinem neuen Handy. Schließlich werde ich von einem SMS-Empfänger darauf aufmerksam gemacht, dass meine SMS-Nachrichten über eine ungewohnte neue Rufnummer zugestellt werden (0160-████) – und nicht über meine eigentlich mitgenommene „alte“ eplusNummer (0177-████).Ich denke zum vierten Mal „Hä?“

23.04.2003:

Aus dem Urlaub zurück, wähle ich vom Festnetz aus probehalber beide obengenannten Rufnummern an. Unter der „alten“ eplusNummer begrüßt mich eine Mailbox, auf die ich jedoch weder mit meiner alten noch mit meiner neuen PIN Zugriff erhalte. Unter der „neuen“ Nummer klingelt mein neues Handy.Ich denke zum fünften Mal „Hä?“

24.04.2003:

Ich erhalte zwei getrennte Briefe von T-Mobile. Beide Brieftexte heißen mich „willkommen bei T-Mobile“. Jeder der beiden Briefe nennt in der Kopfzeile eine andere Mobilnummer. Welche? Erraten! Es sind die „alte“ mitgenommene eplus Nummer und die „neue“ 0160-Nummer.Ich denke zum sechsten Mal „Hä?“

Vierter Anruf im Service-Callcenter von T-Mobile.

Eine frohgemute Dame nimmt meinen Anruf und meine ausführliche Problemschilderung entgegen. Ihre Analyse lässt vermuten, dass das ursprüngliche, nicht zustellbare Handy-Paket die richtige SIM-Karte samt mitgenommener „alter“ eplusRufnummer enthielt. Im Rahmen der Rückorderung und erneuten Zustellung wurde anscheinend nicht dasselbe Paket, sondern ein komplett neu verpacktes Paket versandt und dabei mit einer neuen SIM-Karte versehen.Die Service-Mitarbeiterin verspricht Abhilfe. Innerhalb von zwei Tagen, also bis Samstag, den 26.04., bekäme ich eine neue SIM- Karte mit der richtigen, „alten“, mitgenommenen eplus-Rufnummer auf dem ganz normalen Postwege in einem Briefumschlag zugestellt.

Wenige Stunden später verkündet mein eingeschaltetes neues Handy, dass die eingelegte SIM-Karte (Rufnummer 0160-████) gesperrt wurde. Darauf hatte mich die Service-Mitarbeiterin nicht vorbereitet. Ich kann von nun an keinerlei Mobilfunkdienste mehr in Anspruch nehmen.

26.04.2003:

Samstag. Es trifft keine neue SIM-Karte bei mir ein.29.04.2003:

Ich erhalte einen Brief von T-Mobile, unterschrieben vom Leiter T-Mobile ServiceCenter. Man entschuldige sich für die versehentliche Freischaltung der T-Mobile-Karte. Es trifft weiterhin keine neue SIM-Karte bei mir ein.Ich habe nach all dem nun wirklich keine Lust mehr. Keine Lust, dauernd widersprüchliche Post von T-Mobile in meinem Briefkasten vorzufinden. Keine Lust mehr auf heitere Damen im Call-Center, die zwar glaubhaft Kompetenz suggerieren, aber dann nur bedingt Abhilfe schaffen. Keine Lust auf mehrfache Ruf-, Auftrags- und Kundennummern für ein und denselben Vorgang. Keine Lust mehr, dauernd „Hä?“ sagen zu müssen. Und vor allem keine Lust mehr, schon fast eine Woche mein Handy nicht nutzen zu können. Was seit dem 15.04. auf meiner „alten“ Rufnummer an Anrufen und SMS-Nachrichten liegen mag, kann ich nicht einmal erahnen – da ich keinen Zugriff darauf habe. Und eigentlich habe ich auch keine Lust, T-Mobile womöglich für diese „Totzeiten“ noch Gebühren zu zahlen.

Ich fordere Sie hiermit ultimativ auf, diesem Tohuwabohu nun endgültig Abhilfe zu schaffen*. Wie Sie dies tun, überlasse ich Ihnen. Die moderate Formulierung dieses Briefes soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich inzwischen ziemlich genervt und sauer bin und meinen Entschluß zu T-Mobile zu wechseln nach knapp vier Wochen schon wieder geneigt bin, zu bereuen.

Mit entnervten Grüßen

…

Witzigerweise wurde mir fast zeitgleich der Link zu einem aktuellen Erfahrungsbericht im Blog Draußen nur Kännchen zugespielt, in dem ganz ähnliche Verwicklungen mit einem Anbieter von Glasfaseranschlüssen im Jahr 2022/23 geschildert werden. Genauso absurd, genauso kafkaesk.

Und das beweist doch eigentlich sehr eindrücklich: Chaotischer, ineffizienter Kundenservice ist zeitlos.

* Es gab dann übrigens ein Happy End. Und meine allererste Handynummer habe ich bis heute.

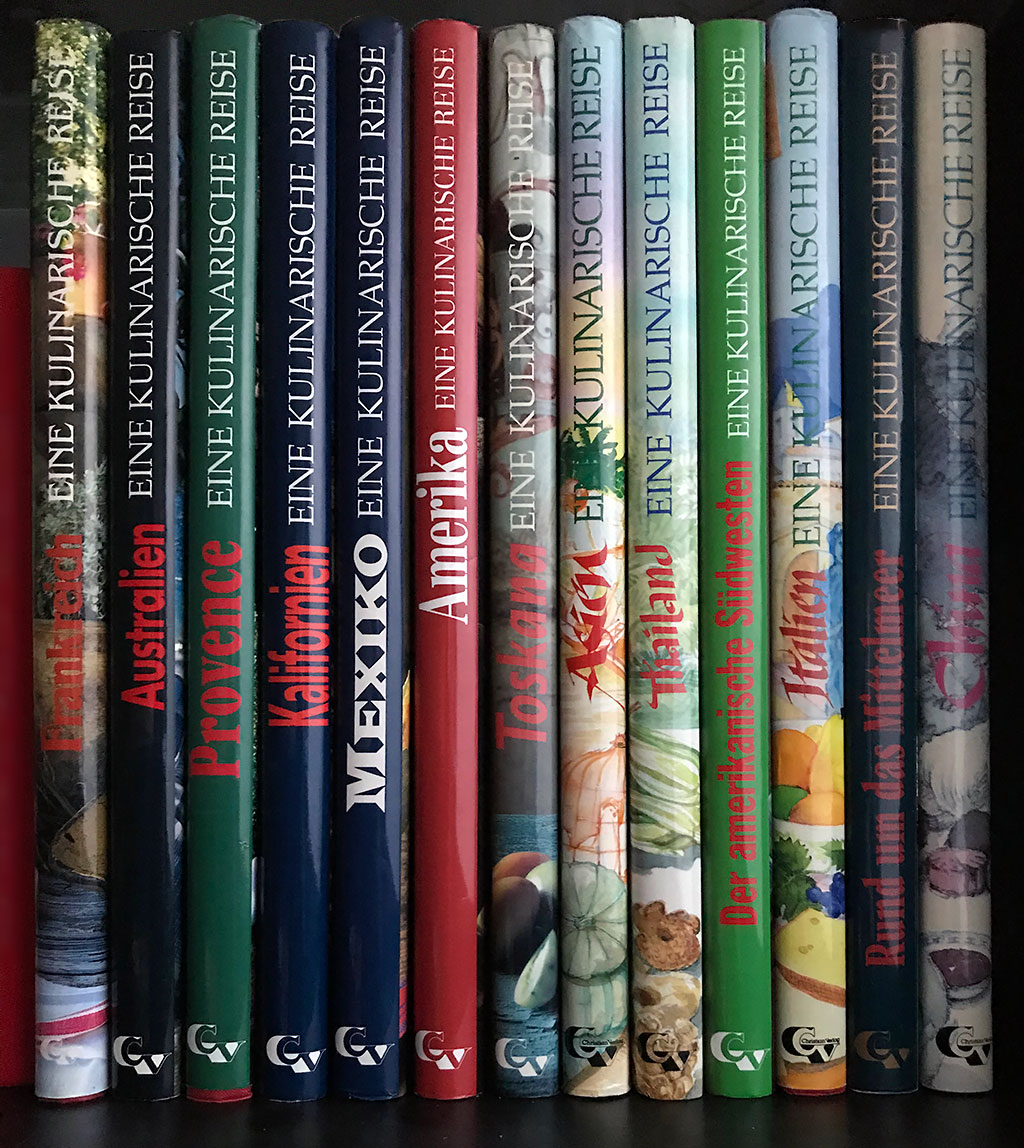

Serviervorschlag. – Foto:

Serviervorschlag. – Foto: