»Klimbim ist unser Leben und ist es mal nicht wahr, … dann mach ich mir ’nen Schlitz ins Kleid und find’ es wunderbar.«

Ingrid Steeger im TItelsong zu »Klimbim«

Natürlich bin ich nicht »frühsexualisiert« worden. Ich wuchs in den 1970er-Jahren auf.

Bei uns zu Hause war alles ganz normal. In den ersten Büchern und Geschichten, an die ich mich erinnern kann, etwa »Grimms Märchen«, heiratete am Ende immer der Prinz seine Herzensdame, meistens eine andere Königstochter oder ein armes Mädchen aus dem Volk. Die Schlümpfe waren alle in Schlumpfinchen verliebt und Kater Tom bekam regelmäßig Stielaugen, wenn er in seinen Trickfilmepisoden eine Katzendame mit Lippenstift und langen Wimpern sah. In Filmen aus den 1960er- oder 1970er-Jahren wie z.B. den Doris-Day-Komödien nannten Männer, die in Büros arbeiteten, ihre erwachsenen Sekretärinnen »mein Kind«. In anderen Filmen küssten Männer Frauen, ohne sie vorher zu fragen und bekamen dafür eine Ohrfeige. Dann hielt sich der Mann verdutzt die Wange, manchmal wurde er böse und sagte zu der Frau sowas wie »Flittchen« oder »Schlampe«. In klamaukigen Filmen oder Sketch-Shows, zum Beispiel »Väter der Klamotte« oder »Nonstop Nonsens« schimpften bisweilen auch die Frauen, wenn die Männer ihnen – meist aufgrund eines tollpatschigen Ausrutschers – ungewollt zu nahe kamen. So lernte ich schon als Kind die Wörter »Wüstling!«, »Lustmolch!« und »Sittenstrolch!«. In der »Benny Hill Show« war das Prinzip »unverschämte Männer, empörte (halbnackte) Frauen« bei den meisten Sketchen sogar das ganz normale Konzept. Und zwischen 1973 und 1979 lief im Ersten jeden Dienstag zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr im ganz normalen Fernsehprogramm die Sketch-Show »Klimbim«, in der unter anderem Ingrid Steeger und Elisabeth Volkmann mit tiefen Dekolletés und manchmal auch blanken Brüsten die Deutschen Zuschauer erheiterten. (Update: An die Popsendung »Musikladen« habe ich mich nachträglich auch noch erinnert, darin waren freizügige Go-go-Tänzerinnen ein ganz normaler Teil der »Bühnendekoration«.)

Doch auch einvernehmlich wurde in etlichen ganz normalen Spielfilmen – warum auch nicht? – ab und zu herumgeknutscht. Sowie die Leidenschaft aber weiter hochkochte, durften sich vorzugsweise die Frauen weiter ausziehen. Mein erster James-Bond-Film im Kino zum Beispiel war »Der Spion, der mich liebte« (1977) und auch in dieser Filmreihe, so lernte ich, waren knapp bekleidete Damen in Haupt- und Nebenrollen ein Muss. Dann gab es Filme, die zwar nur für Erwachsene gemacht, aber noch keine echten Pornos waren. Auch dafür wurde in den Schaukästen der Kinos am Bahnhof und in der Fußgängerzone, direkt neben den jugendfreien Filmen, geworben: in Augenhöhe hingen Plakate und manchmal auch Szenenfotos für Filme und Filmreihen wie »Emmanuelle«, »Schulmädchen-Report«, »Laß jucken, Kumpel« oder »Liebesgrüße aus der Lederhose«. Manchmal hingen daneben in den Vitrinen auch Werbefotos für Splatterfilme, etwa »Zombie«, »Ein Zombie hing an Glockenseil« oder für Kreuzungen beider Filmgenres wie »Nackt unter Kannibalen« oder »Nackt und zerfleischt«. Das war Ende der Siebziger ganz normal.

Fernsehshows durfte ich auch gucken. Die Showmaster waren eigentlich immer Männer: Hans-Joachim Kulenkampff, Wim Thoelke, Peter Frankenfeld, Hans Rosenthal, Frank Elstner, Rudi Carrell, Vico Torriani oder Blacky Fuchsberger. Aber damit sie nicht so alleine auf der Bühne waren, hatten sie fast alle junge lächelnde Assistentinnen, die Preise und Requisiten herbeibrachten, den Punktestand ansagten oder die Kandidaten betreuten. Auch sonst waren im Fernsehen die Rollen ganz normal verteilt: die Frauen (Hanni Vanhaiden, Heidrun von Goessel, Sonja Kurowsky, Karin Tietze-Ludwig, Ulla Zitelmann, Elfi von Kalckreuth, Ute Zingelmann) durften als Ansagerinnen das Programm anmoderieren, die Männer (Karl-Heinz Köpcke, Wilhelm Wieben, Werner Veigel, Gerhard Klarner, Heinz Wrobel, Wilhelm Stöck, Jo Brauner) haben die Nachrichten vorgelesen. Als ich etwa neun oder zehn war, durfte das in der Tagesschau dann aber auch Dagmar Berghoff machen und Dénes Törzs durfte als Mann Sendungen ansagen.

In Zeitschriften waren die Frauen ohne Anziehsachen oft dafür zuständig, aktuelle Themen und Aufmacher auf den Titelseiten zu bebildern, auch das war ganz normal. Besonders der »Stern« benutzte dazu gerne Frauenkörper, sowohl »oben mit« als auch »oben ohne«, manchmal auch nur Pos, Brüste oder Beine, doch auch der »SPIEGEL« machte hin und wieder dabei mit. Direkt neben dem »Stern« lagen in den Kiosken oder in der Bahnhofsbuchhandlung, wo ich mir oft mein »Zack«- oder »Yps«-Heft holte, die »Neue Revue«, die »Quick« oder die »Praline« und gaben sich meist nicht mal die Mühe, ein Titelthema zu benennen, da kamen die (fast) nackten Frauen einfach so bei jedem Heft aufs Cover. Etwa mit 11, 12 gelangten die ersten Ausgaben von »Pop Rocky« und »Bravo« in meine Teenagerhände und auch dort waren es meistens die abgebildeten Mädchen-Fotomodelle die wenig anhatten. Jungs, wie ich einer war, behielten in den Heften ihre Hosen eher an.

Werbung gab es natürlich auch, sowohl im Fernsehen als auch in den schon aufgezählten Zeitschriften. Manchmal lagen die Magazine mit einem schlichten »Lesezirkel«-Umschlag im Arztwartezimmer herum, aber oft auch bei Verwandten oder zu Hause, dazu die beliebten Fernsehzeitschriften »Gong«, »Funk Uhr« oder »Hörzu«. In manchen der ganz normalen TV-Spots und Anzeigen hüpften weibliche Nackedeis für die Seifen »Fa« oder »Atlantic« durch die Meeresbrandung oder räkelten sich darin, auch für »Nivea Milk« ließen die Frauen in der »Reklame« die Hüllen fallen. (Vier weitere Anzeigen habe ich noch gefunden, an die ich mich zwar selbst nicht erinnere, die aber aus der gleichen Zeit stammen und in ganz normalen Magazinen für Fernseher, Frauenunterwäsche, eine Mini-Waschmaschine oder Jeans warben.)

A propos Kiosk: da gab es natürlich auch Tabakwaren und Alkohol zu kaufen, zwar durfte ich das mit meinen 10 oder 15 Jahren noch nicht tun, wenn ich mir ein Eis oder Süßkram holte, aber ich bemerkte sehr wohl, dass neben den Miniflaschen »Underberg« oder »Jägermeister« im Regal – oder auch in den bisweilen besuchten Landgasthöfen, z.B. auf Familienfeiern – manchmal lustig bemalte Likörfläschchen mit bunten Schnäpsen namens »Busengrapscher« oder »Schlüpferstürmer« angeboten wurden (vermutlich war das dann schon in den frühen Achtzigern). Familienfeiern oder Verwandtenbesuche waren es auch, bei denen ich etwa ab dem 12. Lebensjahr regelmäßig von Tanten und Onkels gefragt wurde, ob ich denn schon »eine kleine Freundin hätte«, woraufhin ich immer rot wurde und verneinte.

Im Radio zu Hause in der Küche liefen ganz normale deutsche Schlager wie »Rote Lippen soll man küssen« (1963) von Cliff Richard, »Das schöne Mädchen von Seite eins« von Howard Carpendale (1970), »Ich liebte ein Mädchen« (1970) von Insterburg & Co., »Komm unter meine Decke« (1975) von Gunter Gabriel, »Und es war Sommer« (1976) von Peter Maffay, »Ich möcht‘ der Knopf an deiner Bluse sein« (1976) von Bata Illic, »Oh, Susi« von Frank Zander (1976), »Im Wagen vor mir« (1977) von Henry Valentino & Uschi oder »Manchmal möchte ich schon mit dir« von Roland Kaiser (1982). Wenn die Eltern im Bekanntenkreis feierten, zum Beispiel zu Anlässen wie Silvester oder Fasching, wurden in den Siebzigern natürlich außer Schlagern und »Disco«-Hits – die aber auf englisch gesungen wurden, was ich noch nicht verstand – oft auch deutsche Stimmungslieder gespielt. Sehr beliebt waren zum Beispiel die schlecht gereimten Gassenhauer »Goethe war gut« von Rudi Carrell und »Polonäse Blankenese« von Gottlieb Wendehals, aber auch »Schmidtchen Schleicher« (die Frauen fürchten sich und fangen an zu weinen) und »Unter dem Schottenrock ist gar nichts« von Niko Haag. Auch die kennen wohl alle, die in dieser ganz normalen Zeit bei Partys dabeiwaren.

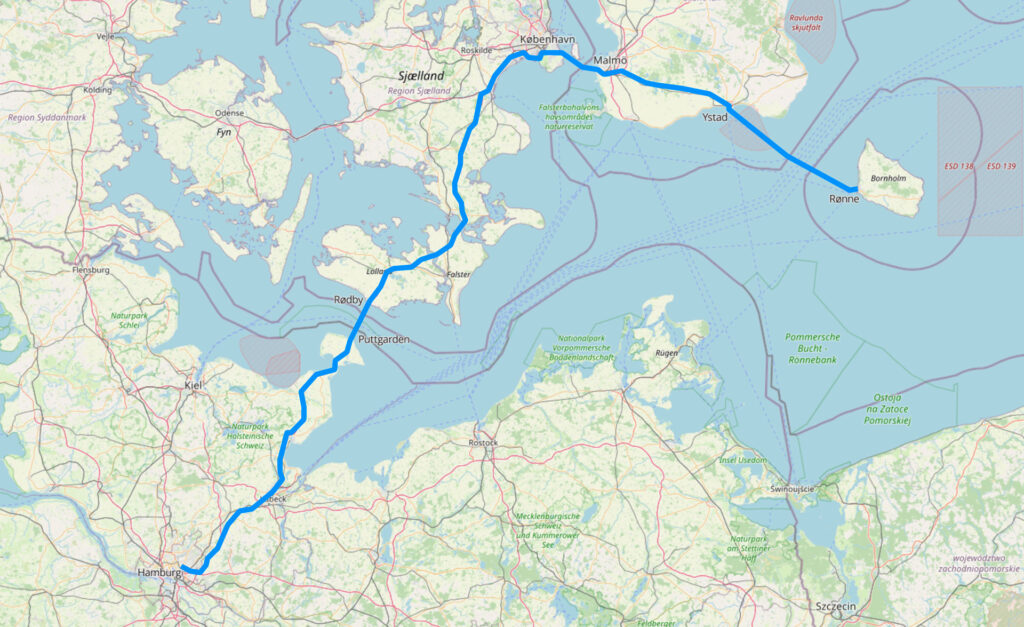

Rückblickend waren es sonderbare ganz normale anderthalb Jahrzehnte, in denen ich als Kind und Teenager jeden Tag und jede Woche in der Schule, in Büchern, Zeitschriften, im Radio, im Fernsehen, in der Werbung, in Filmen, in der Verwandtschaft und im Freundeskreis mit den damaligen Rollenklischees, den gängigen Geschlechterbildern, den heteronormativen Standards, den Erwartungen meiner Mitmenschen sowie jeder Menge sexistischer Medieninhalte konfrontiert und davon »geprägt« wurde. Aber durch diese Prägung wurde ich nicht automatisch und unausweichlich in dieselbe Form gepresst. Ich entschied bei vielen Dingen schon als junger Mensch selber, was ich gut, lustig, langweilig, uninteressant oder doof fand. Ich änderte im Lauf der Zeit meine Meinung zu vielen der genannten Dinge, die mir damals »normal« erschienen, aber dann, in höherem Alter und aus heutiger Sicht, fragwürdig, unangemessen oder inakzeptabel – und ich bin froh, dass sich etliches davon inzwischen grundsätzlich zum Besseren gewandelt hat. Auch ich habe mich verändert, verweigert, reflektiert, infragegestellt, orientiert, habe mein eigenes Ich – für das es in diesen Jahren nirgends ein Bild gab, in dem ich mich repräsentiert sah – gesucht und gefunden, ich habe mir Freiräume geschaffen, Selbstbewusstsein gewonnen, bin nach und nach den Weg gegangen, der sich für mich gut und richtig anfühlt. Ich habe vor 25 Jahren meinen Mann kennengelernt und ihn vor vier Jahren geheiratet. Ich bin geworden, was und wie ich sein will.

Ganz normal.