Im Dezember besuchte ich in Hamburg-Othmarschen anlässlich einer kleinen beruflichen Weihnachtsfeier erstmals das libanesische Restaurant »Hala«. Der Initiator und Gastgeber des Abends, der im Westen Hamburgs wohnt, hatte das Lokal vorgeschlagen und aufgrund seiner etwas nebulös gehaltenen Bestellung zu Beginn des Abends (»Bringense mal für uns alle eine schöne Mischung kalter und warmer Sachen, die teilen wir uns dann«) bog sich anschließend der Tisch vor orientalischen Köstlichkeiten. Zuerst wurden gut drei Dutzend Porzellanschälchen mit kalten und warmen Mezze aufgetragen: Hummus, Auberginencreme, Tabouleh-Petersiliensalat, gebratener Blumenkohl mit Sesam-Vinaigrette, Sesammousse mit Porree, Paprika und Mandeln, Labneh mit Walnuss, Minze und Knoblauch, marinierte Rote Bete mit Sesam und Thymian, Champignons mit Harissa und Koriander. Wow, dachten alle, als die Schälchen sämtlich ausgekratzt waren, das war ja sehr gut und auch reichlich. Doch nach dem Abräumen kamen die Servicekräfte dann unerwartet wieder – mit größeren Platten und einer Auswahl famoser warmer Hauptgerichte: Riesengarnelen auf Hummer-Estragon-Sauce mit Gemüse, Lammfilet auf Schafskäse-Sauce mit Gemüse und Zimt-Kardamom-Reis, Entenbrustscheiben auf Aprikosensauce, Makanek-Lammwürstchen mit Pinienkernen und mehr. Dazu Wasser und Wein und abschließend tatsächlich noch ein Dessertpotpourri plus Kardamom-Mokka. Das war ein sehr wohlschmeckender Abend und obwohl ich ganz aus dem Westen dann wieder fast eine Stunde mit dem Nachtbus in mein eher östlich gelegenes Viertel unterwegs war, wollte ich mir dieses famose Lokal unbedingt zwecks eines Wiederholngsbesuchs merken. Als nun Anfang März zwei gute Freunde anregten, kam mir das Hala gleich wieder in den Sinn und als ich nach der Website suchte, entdeckte ich, dass es in Hamburg-Rotherbaum und damit viel näher gelegen einen zweiten Ableger namens »Hala mignon« gab. Also schlug ich dieses vor, traf auf Gegenliebe und reservierte für vergangenen Samstag Abend einen Tisch.

Das Lokal ist klein, beim Betreten sieht man zunächst nur 4–5 Tische und ich dachte »Oh. Gut, dass wir reserviert haben«. Doch dann führte uns der Wirt eine Treppe hinunter in einen zweiten Gastraum mit ebenfalls 5 Tischen und dort sollten wir den Rest des schönen Abends verbringen. Das Ambiente ist in schönen gedeckten Farben gehalten, petrol, braun, grau und gold, die Akustik ist auch bei voller Besetzung noch angenehm und die kleinen, etwas verschachtelten Räume wirken fast wie gemütliche Wohnzimmer. Der Service war zur Stoßzeit bisweilen etwas hektisch, aber nie unaufmerksam. Wir alle gemeinsam bestellten »Das mignon-Menü«, bestehend aus Amuse bouche, einem Sortiment kalter Mezze, danach wahlweise entweder ein Hauptgericht oder zwei warme Mezze nach freier Wahl und abschließend eine »Assemblage aus Baklawa, Crème Brûlée Orange und Maracuja-Sorbet«. Der Menüpreis erschien schon vor der Bestellung mit 41 EUR pro Person mehr als gerechtfertigt und das Sättigungs- und Zufriedenheitsgefühl danach bestätigte dies. Es war ein sehr feiner, köstlicher Abend und ich empfehle beide Filialen dieses libaniesischen Restaurants hiermit gerne uneingeschränkt weiter.

Bei der morgendlichen Bartpflege bzw. -schur dachte ich so, wie großartig ist es doch, dass der Körper imstande ist, die ganzen Materialien und Stoffe, die ihn ausmachen und die er zur Aufrechterhaltung der Lebens- und Wachstumsfunktionen benötigt, bei einer angenehmen Temperatur von lediglich 37 °C und normalen atmosphärischen Bedingungen selbst herzustellen. Hormone, Enzyme, Proteine, Sekrete, Zellen, Haare, Nägel, Magensäure, Gallensaft. Alles ohne Gluthitze, Zischen, Dampfen, schädliche Abfallstoffe oder giftige Dämpfe in kritischen Mengen – das ist schon ziemlich genial. Wenn man bedenkt, welche extremen Reaktionsbedingungen in der Industrie zumeist vonnöten sind, um Kunststoffe, Chemikalien, Medikamente, oder Baustoffe herzustellen, dann bin ich doch dankbar, eine so dezente und geräuscharme Chemiefabrik sein zu dürfen.

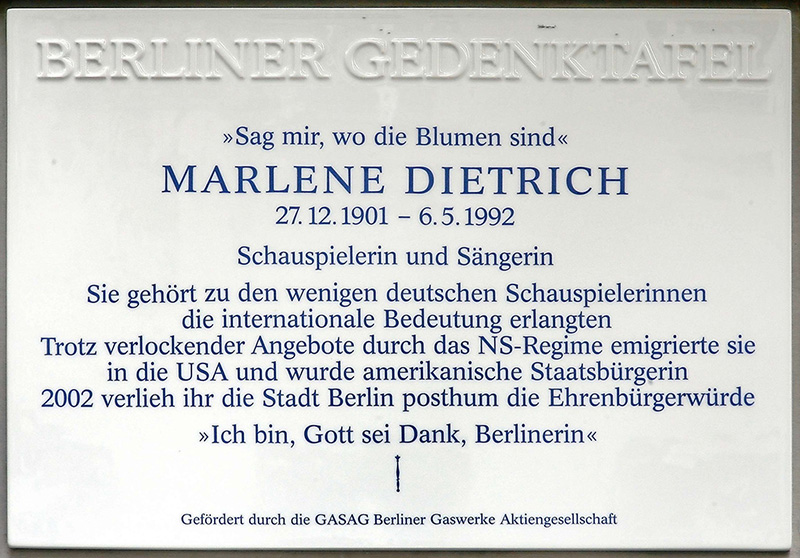

Am Sonntagnachmittag stand ein schönes kompaktes Konzert in der Elphi auf dem Programm: Das NDR Elbphilharmonie Orchester spielte das »Harfenkonzert« op.74 von Reinhold Glière und die Sinfonie Nr. 7 von Sergej Prokofjew. Zusammen eine gute Stunde ohne Pause, danach ist man jetzt im März »noch im Hellen« wieder draußen und kann den kaum angebrochenen Abend dann noch ausgiebig anderweitig beschließen. Wir saßen auf bewährten guten Plätzen in der ersten Reihe im obersten Rang der Etage 16, von dort hat man einen schönen, wenn auch steilen Blick hinunter auf das Orchester, die Solisten und den Dirigenten. Die Plätze befinden sich aber auch auf gleicher Höhe mit dem großen trichterförmigen Schallreflektor, der in der Mitte des Saals von der Decke herabhängt. Die Unterseite besteht aus einer mit den typischen, organisch strukturierten Akustikkacheln der Elphi-Wandverkleidungen beschichteten Kalotte, die Oberseite ist mit einer elastischen Stoffhülle bespannt, die sich bogenförmig nach oben zur Aufhängung verjüngt. Und genau auf dieser Stoffhülle liegen seit geraumer Zeit zwei längliche rote Würste, die dort offenbar nicht hingehören. Meine erste Assoziation während des Konzerts, bei dem ich diese Fremdkörper entdeckte, war »Da hat ein Zuschauer von seinem Platz aus zwei angebissene BiFi auf das Ding geworfen«. Von weitem sehen die Objekte tatsächlich ein bisschen aus wie Landjäger, Mettenden oder wie auch immer man solche Wurstsnacks nennt. Inzwischen (ich hatte bislang leider kein Opernglas dabei) denke ich, es sind Fragmente einer dicken roten Gummidichtung, wie auch immer die dorthin gelangt sein mögen.

Beim Konzertgenuss geht es zwar in erster Linie um Musik, aber diese Dinger lenken mich trotzdem ab, vermutlich in erster Linie, weil ich über ihren Ursprung und die Beschaffenheit grüble, ob die Objekte schon anderen im Publikum oder vom Hauspersonal aufgefallen sind, ob und wie sie an dieser Stelle überhaupt erreichbar wären, um sie zu beseitigen usw. Ein bisschen geht es mir übrigens auch so bei Besuchen in der Deutschen Oper Berlin. Ich schaue regelmäßig hoch zu den tellerförmigen gläsernen »Lampenschirmen« um die hängenden Leuchtkörper, welche den Zuschauerraum vor und nach der Vorstellung erhellen und frage mich, ob auf diesen, anscheinend über Jahrzehnte zugestaubten und inzwischen milchig-trüben Scheiben, die obendrauf vermutlich ebenso schwer erreichbar sind wie die Hamburger BiFi-Kalotte, nicht endlich mal jemand Staub wischen könnte und warum ein Innenarchitekt überhaupt auf die Idee kam, solch schwer erreichbare gläserne Lampenteller in einer Oper zu verbauen, obgleich ihnen unweigerlich die Verstaubung dräut.

Es ist schwierig. Da sitze ich in einem der teuersten und modernsten Konzerthäuser des Landes, unter mir auf der Bühne entfaltet sich die ganze Pracht menschlichen musischen Schaffens – und ich stiere auf eine Gummiwurst. Ich fühle mich erinnert an den Loriot-Klassiker »Die Nudel«, oder an den bekannten Monty-Python-Sketch »The Dirty Fork«, in dem ein Restaurantgast eine klitzekleine Verunreinigung auf seiner Gabel entdeckt. Ich muss an Nachrichtensprecher denken, die bedeutsame Meldungen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft verlesen, aber deren Worte stumpf verhallen, weil sie einen Fitzel Spinat zwischen den Zähnen haben, der all diese Ereignisse nebensächlich erscheinen lässt. Ich fürchte, wenn ich demnächst von einem Elphibesuch berichte und gefragt werde, was denn auf dem Programm gestanden hätte, dass ich dann nur mit leerem Blick sagen kann »Wurst«.