Als ich neulich am Wochenende mit dem Mann auf einer Wanderung war, mussten wir uns an einer durch tiefen Schlamm unwegsam gewordenen Wegstrecke gezwungenermaßen einen Umweg durchs Unterholz parallel zum Wanderweg suchen. Dabei blieb ich mit meiner Winterjacke im Vorbeigehen ohne Sachschäden an einer Brombeerranke hängen und stoppte kurz, um die Dornen aus dem Jackenstoff zu lösen, ehe ich weiterging.

Ich bin seit jeher ein Mensch, der Freude an Sprache hat und der es liebt, einen möglichst großen Wortschatz zu haben. Ich schätze es, die Nuancen zu kennen und in von mir verfassten oder mündlich geäußerten Texten zu nutzen, die mir durch Synonyme gegeben sind, egal, ob es in einer alltäglichen E-Mail, während einer beruflich gehaltenen Präsentation, in einem Gespräch oder in einem zur Veröffentlichung vorgesehenen Beitrag geschieht. Ebenso aufmerksam beobachte ich Wortwahl und Formulierungen in allem, was ich anderswo lese oder höre: Werbetexte, Nachrichtenmeldungen, Zeitungen und Zeitschriften, Blogbeiträge, Social-Media-Postings und -Kommentare oder bei Texten in Büchern. Und manchmal habe ich bei der Wahrnehmung von Texten und Formulierungen genau dasselbe Gefühl wie bei der anfangs geschilderten Wanderung. Plötzlich bleibe ich im an mir vorbeilaufenden Text an etwas hängen, das mich innehalten lässt und davon abhält, den nachfolgenden Worten in ungestörtem Fluss zu folgen. Manchmal sind es Veränderungen, die in der (Umgangs)sprache mit der Zeit unausweichlich entstanden und die ungewohnt oder störend wirken. Viele Ausdrücke, Regeln und Vokabeln haben sich gewandelt, seit ich damit begann, Sprache zu erlernen und bewusst zu gebrauchen. Ich habe die Reform der deutschen Rechtschreibung von 1996 erlebt sowie deren Überarbeitungen in den Jahren 2004 und 2006. Der neue Gebrauch von »ß« und »ss« ist mir mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen, aber ich möchte z.B. immer noch lieber »Portemonnaie« schreiben, weil das so viel schöner aussieht als »Portmonee«. Ist ja auch erlaubt. Gefühlt steht im Duden sowieso bei jedem zweiten Fall, dem ich bei Sprachzweifeln hinterhergoogle, »kann man so schreiben, kann man aber auch so schreiben«. Dann such’ ich mir eben das aus, das mir am meisten pläsiert.

Im Job werde ich oft gebeten, Texte von Kollegen zu lektorieren, weil ich das recht gut hinbekomme und mir Auffälligkeiten und Unrichtigkeiten im Text schnell ins Auge springen. Ich war schon immer eher ein praktischer Sprachnutzer, kein theoretischer. Mir fällt es leicht, Formulierungen hinzuschreiben wie »das Talent, dessen materielle Vorzüge auszukosten ihm in den folgenden Jahren vergönnt war«, aber ich zucke ratlos mit den Schultern, wenn mich ein in der Theorie versierter Deutschprofi fragen würde, wie diese zu benennen wären. Plusquamperfekt, Präteritum, Partizip, Futur zwei – keine Ahnung, lasst mich einfach hier sitzen, schreiben und reden.

Da ich viel im Internet lese, fallen mir auch oft Tipp-, Schreib- und Formulierungsfehler auf, die in allerlei Postings vorkommen. Da bleibe ich ebenfalls oft hängen, aber im privaten Umfeld finde ich es unangemessen und schulmeisterlich, darauf zu reagieren und verkneife es mir z.B., eine (wie freundlich auch immer formulierte) Nachricht an die Verfasser*innen zu versenden, um z.B. auf eine Formulierung wie »diese Freiheit hat seinen Preis« in einem Posting oder einem Blog hinzuweisen. Aber das Brombeergefühl beim Lesen kann ich trotzdem nicht abschalten (Anm.: Wer hingegen in diesem Text sprachliche oder grammatikalische Fehler findet, darf mich gerne darauf hinweisen).

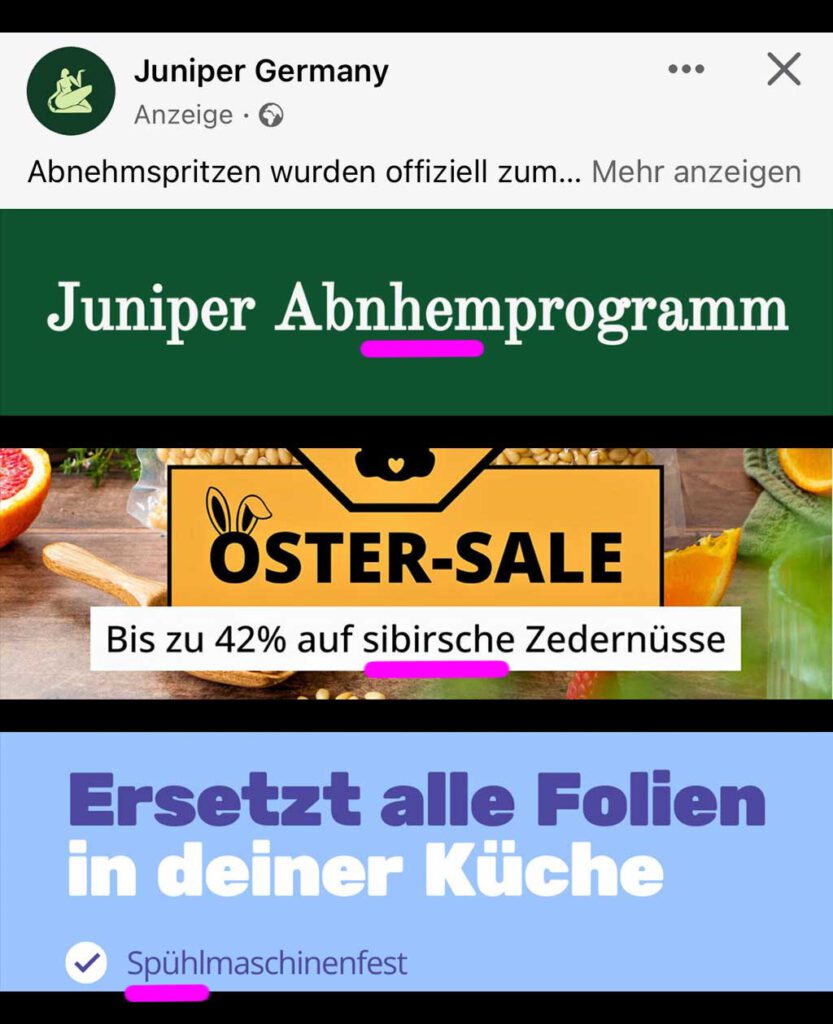

Betrüblicher ist es, in Werbetexten solche Schnitzer vorzufinden, die ja zumeist mit dem Ziel erstellt wurden, die lesenden Menschen zum Geldausgeben zu bewegen. Da sollte man doch eigentlich verlangen können, dass die dafür verantwortlichen Mitarbeiter*innen sich entweder selbst ein bisschen mehr Mühe geben, korrekte Texte abzuliefern oder, wenn sie dies selbst nicht können oder wollen, jemanden damit beauftragen, diese professionell oder sachkundig zu lektorieren. Sehr viele der auffälligen Fehler in Texten wirken überdies wie Flüchtigkeitsfehler. Schnell etwas in die Tastatur gehauen und auf »veröffentlichen«, »drucken«, »senden« oder »produzieren« geklickt, ohne sogar kurze Texte oder einzelne Zeilen zuvor noch einmal querzulesen. In meinem sporadisch gepflegten Tumblr-Blog »Pfuschmuseum« habe ich einige dieser Stilblüten gesammelt. Da denke ich dann immer: Wenn ich als Kunde derart schlampig umworben werde, wieso sollte ich dann der Behauptung der Werbetreibenden Glauben schenken, dass mein Wohlergehen oder mein Nutzen im Fokus ihrer Bemühungen um mein Interesse und meinen Kaufimpuls stehen und nicht bloß mein Geld? Bestimmt fallen von solchen Produkten bald irgendwelche Teile ab, die Bedienung der Anschaffungen ist unerfreulich oder die geplante Obsolenzenz der Waren haucht einem schon beim Unboxing aus dem Karton entgegen.

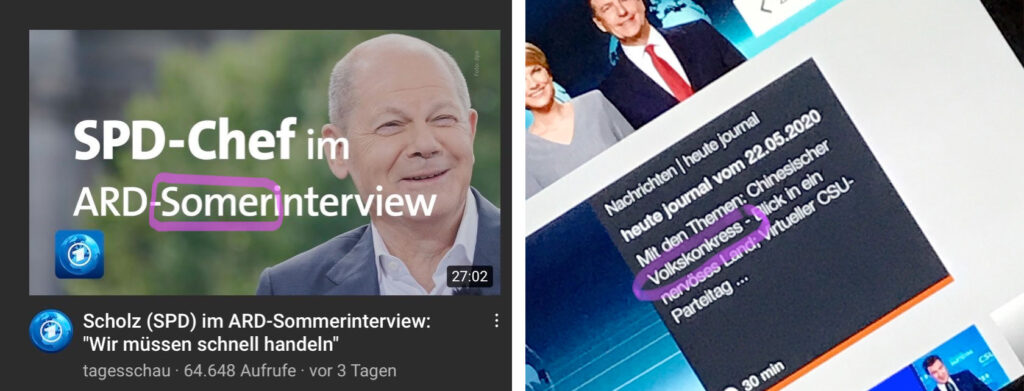

Am meisten jedoch schmerzen mich solche Fehler in vermeintlich professionell betriebenen Informations- und Nachrichtenmedien. Zumindest einen Teil meiner Rundfunkgebühren, die ich gerne bezahle oder des Geldes, das ich in Printmedien oder Online-Abonnements investiere, würde ich neben Produktions- und Personalkosten gerne in einem sprachlichen Qualitätsstandard angelegt sehen, der mich beim Konsum nicht schmerzhaft zusammenzucken lässt. Früher™ gab es bei der ARD-Tagesschau Chefsprecher wie Karl-Heinz Köpcke oder Werner Veigel, denen die sprachliche Sorgfalt und Korrektheit der verlesenen Texte ein persönliches Anliegen waren. Ganz ohne Krückstockfuchteln möchte ich hier ein wenig wehmütig zu Protokoll geben, dass ich diese Hingabe bei vielen Sendern oder Medien zunehmend vermisse. Sicherlich sind in Zeiten digitaler Medien und zusätzlich zu betreibender Social-Media-Kanäle ungleich mehr Mitarbeiter als damals damit betraut, Meldungen und Texte auf den verschiedensten Plattformen zu erstellen oder einzupflegen. Aber auch hier habe ich eine ähnliche Wahrnehmung wie bei den zuvor erwähnten lieblos lektorierten Werbetexten: Wie soll bei mir ein Gefühl von Vertrauen, Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit gegenüber dem Absender entstehen, das mir vermittelt, dass Berichte und Fakten (insbesondere im ÖRR) sorgsam recherchiert, bewertet, eingeordnet und aufbereitet wurden, wenn selbst kurze, auf einen Blick erfassbare und vor der Veröffentlichung eigentlich innerhalb von Sekunden noch einmal problemlos prüfbare Textschnipsel derselben Instanz bereits Fehler enthalten? Ich zumindest muss mich dann schon manchmal zwingen, derlei auf die leichte Schulter zu nehmen, obwohl es eigentlich nur Kleinigkeiten sind.

Wieder eine andere Kategorie sind allmähliche Änderungen der geschriebenen oder gesprochenen Sprache, die sich »basisdemokratisch« entwickeln und allmählich im Alltag und in der Sprachgemeinschaft ausbreiten. Gegenüber dem abfällig als »Deppenapostroph« oder »Deppenleerzeichen« bezeichneten Phänomen des Bindestrichmangels bzw. Hochkommaüberschusses bin ich mittlerweile schon abgestumpft und denke, derer ansichtig, zwar nicht »macht nicht’s«, aber immerhin »was soll’s?«. Weh tut mir allerdings immer noch der ebenso innovative wie inkorrekte schriftliche Gebrauch des mit Apostroph abgekürzten unbestimmten Artikels »ein« zu »’nen«. Wenn also beispielsweise jemand schreibt, »ich hole mir jetzt ’nen Bier«, reißt mir das brombeermetaphernmäßig im Vorbeilesen schon ein erkleckliches Loch in den Sprachmantel und ich verspüre ein spontanes Bedürfnis nach stärkeren Alkoholika. Die unbekümmert ins Deutsche übertragene Übernahme englischer Redewendungen ist auch so ein Thema. Da lese ich z.B. »Geheimdienste existieren literarisch um im Geheimen zu operieren« und kann mich zwar noch ein bisschen darüber freuen, dass das Wort immerhin noch als treffendes Synonym für »buchstäblich« verwendet wurde (oft genug nämlich auch für »tatsächlich«/»in der Tat« und dann lese ich Sätze wie »ein Flug nach Malle kostet manchmal literarisch 30 Euro«), aber mein innerliches Seufzen lässt mich dennoch kurz erbeben. Auch wenn jemand schreibt, er/sie habe Magen-Darm und muss nun »ein Antibiotika« nehmen, oder von einem Restaurantbesuch berichtet wird, bei dem »Scampis« und »Espressos« genossen wurden, verursacht dies ein leichtes dorniges Zupfen beim Durchfliegen des Textgewebes. Aber »macht es Sinn«, sich darüber aufzuregen? Nein. Mit diesen Störgefühlen muss man als Sprachopa zu leben lernen. Hauptsache ist doch, man versteht noch einigermaßen genau, was der oder die Absender*in damit sagen möchte (dabei muss ich gerade an die Szenen mit der allzu wortgewandten Shakespeare-Figur in der ZDF-Comedyserie »Sketch History« denken). Und mich selbst zwingt ja niemand, auf dieselbe Weise zu »senden«, in der ich »empfange«.

Eine andere populäre Erscheinungsform aus dem Englischen herüberdiffundierter Seltsamkeiten sind die Anglizismen. An sehr viele habe ich mich, wie alle, inzwischen gewöhnt, wie etwa »Meeting«, »Event«, »sharen«, »faven« und und und. Einige würde ich aber aufgrund ihres ebenso prätentiösen wie mehrwertfreien Gebrauchs gerne seltener lesen. So steht zum Beispiel auf dem Kassenzettel, den die Selbstscanterminals meines lokalen REWE-Marktes auswerfen, dass man den Bon unbeding mitnehmen solle, denn den aufgedruckten QR-Code benötige man zum Öffnen des »Exit-Gates«. Ich hätte einfach »Ausgangsschranke« gesagt, aber naja. Im Job streiche ich sehr gerne und beherzt das Wort »inkludiert« aus Texten, die mir zur Durchsicht vorgelegt werden und schreibe ein »beinhaltet« an seine Stelle, ich verstaubter Rebell. Es gibt noch einige weitere dieser Kandidaten, die einen Text zwar womöglich sehr contemporary klingen lassen, aber ihm oft genug nicht nur keinerlei hilfreiche Bedeutungsnuance hinzufügen, sondern ihn im Gegenteil weniger verständlich machen. Die Messlatte für diese Art des Sprachgebrauchs, der insbesondere in der Kreativszene sehr beliebt ist, hat seinerzeit die Modeschöpferin Jil Sander gesetzt. Dieses Zitat ist aus meiner Sicht bis heute unerreicht:

»Ich habe vielleicht etwas Weltverbesserndes. Mein Leben ist eine giving-story. Ich habe verstanden, dass man contemporary sein muss, das future-Denken haben muss. Meine Idee war, die hand-tailored-Geschichte mit neuen Technologien zu verbinden. Und für den Erfolg war mein coordinated concept entscheidend, die Idee, dass man viele Teile einer collection miteinander combinen kann. Aber die audience hat das alles von Anfang an auch supported. Der problembewußte Mensch von heute kann diese Sachen, diese refined Qualitäten mit spirit eben auch appreciaten. Allerdings geht unser voice auch auf bestimmte Zielgruppen. Wer Ladyisches will, searcht nicht bei Jil Sander. Man muss Sinn haben für das effortless, das magic meines Stils.«

via Wikiquote | Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. März 1996, zitiert im SPIEGEL 01.04.1996

Ein paar sprachliche Gepflogenheiten jedoch habe auch ich mir angewöhnt bzw. selbst »verordnet« und versuche, diese zu befolgen, wenn ich schreibe oder rede. Weil ich es bei anderen nicht so gerne mag, wenn sie beim Reden übermäßig häufig »Ähs« oder »Öhs« einfügen (noch schlimmer finde ich es bei einem öffentlichen Vortrag), vermeide ich dieses »Stoibern« bei mir selbst so weit wie möglich. Auch Füllwörter wie »im Prinzip«/»prinzipiell«, »halt«, »eigentlich«, »irgendwie« fallen mir bei reichlichem Gebrauch in der Alltagskonversation sofort auf, deshalb achte ich auch bei mir darauf, sie möglichst zu meiden. Ich mag auch keine Abkürzungen, die der von mir sehr geschätzte Autor Max Goldt vermutlich als »affig« bezeichnen würde. Beispiele für diese Art Abbreviationen sind etwa die Verniedlichungen von Schulfächern mit »-i« wie »Reli« (Religion) oder »Geschi« (Geschichte) oder die Benennung von Urlaubszielen wie »Malle« (Mallorca), »Fuerte« (Fuerteventura), »Domrep« (Dominikanische Republik). Es will mir einfach nicht über die Zunge.

Edit (02.03.2024): Mir sind nachträglich noch drei weitere Wörter bzw. Wortanwendungen eingefallen, die ich meide, weil ich sie nicht mag. Man trifft sie allesamt recht häufig auf Social-Media-Portalen an. Wenn z.B. ein Kommentator einem Posting widersprechen möchte, beginnt eine derartige Widerrede oft mit »Sorry, aber …«. Wenn ich persönlich den Impuls verspüre, jemandes Äußerungen nach meiner Kenntnis faktisch richtigzustellen oder stichhaltige Argumente vorzubringen, warum ich anderer Meinung bin, wieso sollte ich mich dafür entschuldigen? Klingt aus meiner Sicht unnötig devot und entspricht auch zumeist nicht meinem momentanen Gemütszustand, während ich meine Gegenrede eintippe. Das zweite Wort tritt immer am Ende einer Gegenargumentation auf und zwar in Form eines Ein-Wort-Satzes. Es lautet »Punkt.«, manchmal auch »Punkt!«. Die schreibende Person möchte damit ihre zuvor gemachten Äußerungen offenbar mit einer Art Unfehlbarkeitssiegel versehen. Ich muss dann immer an das »Basta!« denken, mit dem meine Eltern früher manche meiner kindlichen Quengelkaskaden einzudämmen versuchten. Bei Eltern funktioniert so etwas womöglich noch aufgrund des natürlichen Autoritätsgefälles, zwischen Erwachsenen im Netz finde ich es eher ein bisschen lächerlich. Wenn man gute Argumente hat, ist dieser Abbinder obsolet und bei Menschen, die per se überzeugungsresistent sind, ist dieses nachgeschobene Wörtchen sowieso wirkungslos. Das dritte Wort ist wieder ein Einleitungswort. Manchmal beginnen wohlmeinende Kommentatoren ihre Agumentation an ein komplett kontrovers gesinntes Gegenüber mit »Liebe(r) …,«. So zum Beispiel »Liebe AfD/FDP/CSU/SPD, …«, wenn die schreibende Person nachfolgend ausführen möchte, warum sie mit den politischen Plänen oder Maßnahmen dieser Partei vollumfänglich unzufrieden ist. Ich frage mich dann immer, welchen Zweck diese Anrede haben soll. Gewiss kann ich davon ausgehen, dass tatsächlich wenig echte Liebe für die Angesprochenen im Herzen der Kommentierenden wohnt, wenn die Ansichten derart gegensätzlich sind. Das schließe ich zumindest aus meinen eigenen Gefühlen, wenn mir eine derartige Entgegnung in den Tippfingern brennt. Überflüssig, zweckfrei, inadäquat, diese Huldrampe lasse ich daher ebenfalls gerne bewusst weg.

Gerne hingegen nutze ich »veraltete« Wörter, das tue ich jedoch nicht, um zu »posen«, sondern entweder, A) weil sie bzw. ihr Klang mir gefallen, weil ich es B) schade fände, wenn sie aussterben würden, weil sie C) in einem Bereich, in dem ein Wort mangels Alternativen mir komplett abgenutzt und ausgewrungen erscheint, trotz ihrer vermeintlichen Altbackenheit ein frisches Synonym darstellen oder D) weil sie tatsächlich eine neue Bedeutungsebene einbringen, die andere Wörter m.E. nicht haben. Einige Beispiele:

- für A): famos, dergleichen, derlei, indes, obgleich, apart, fulminant, kapriziös

- für B): Wams, Leibchen, Trottoir, Antlitz, Vettel, kommod, mäandern, Geschmeide, Hazardeur, Hallodri

- für C): vortrefflich, delikat, deliziös (statt »lecker«); alsbald, beizeiten, zügig (statt »zeitnah«)

- für D): flanieren (für eine gewisse Art des Gehens besser geeignet als »spazierengehen«, »schlendern«, »gehen«, »bummeln« oder »wandern«); indisponiert, unpässlich (manchmal zutreffender als »krank«, »angeschlagen« oder »malade«)

Wichtig ist mir, dass ich keineswegs etwas dagegen habe, dass Sprache sich wandelt. Im Zuge aktueller Ereignisse wie der Corona-Pandemie oder neuer technischer Errungenschaften entstehen haufenweise schöne, bunte, treffende neue Wörter – dazu habe ich in einem anderen Blogbeitrag bereits etwas geschrieben (und auch auf einige der o.g. Wörter verwiesen). Ich sammle viele neue Wörter, die mir im Alltag und im Netz begegnen, teils ebenfalls hier im Blog, teils auf meinem Mastodon-Zweitaccount @wortgeburt. Das ständige Fließen der Sprache ist etwas Wunderschönes. Wichtig finde ich aber, und da hallt in meinem Kopf eine kürzlich geäußerte Aussage des aktuellen Wirtschaftsministers Robert Habeck wider, dass Sprache Wirklichkeit schafft. Sprache (und Wortwahl) sollte(n) nicht nur eine möglichst unmissverständliche Kommunikation möglich machen, sondern jede(r) Sprechende sollte sich bewusst sein, dass seine oder ihre Äußerungen auch unbewusst das Gegenüber oder die Leser – manchmal sogar unbeabsichtigt bzw. gegen den Willen der sprechenden Person – beeinflussen oder brüskieren können. Mit Sprache drücken wir nicht nur aus, sondern wir präzisieren oder vernebeln, engen ein, bewerten, werten auf oder ab, zollen oder verweigern Respekt. Auch deshalb versuche ich nicht nur ein passiver Beobachter von Sprache im Alltag zu sein, sondern die Erkenntnisse, die ich aus meinen Beobachtungen ziehe, auch in meinen eigenen Sprachgebrauch einfließen zu lassen oder diese im eigenen Umfeld, in Blogbeiträgen oder Social-Media-Postings zu thematisieren.

Als ich z.B. neulich kurz nacheinander einen Doris-Day-Film als auch den Historienschinken »Cleopatra« mit Elizabeth Taylor sah (beide in deutscher Synchronisation) fiel mir wiederholt auf und ich erinnerte mich daran, das schon häufiger wahrgenommen zu haben, wie viele der männlichen »hochgestellten« Charaktere (vorzugsweise jüngere) Frauen mit »mein Kind« ansprechen. Bei Cleopatra konnte ich eine der betreffenden Szenen im Netz in der englischen Originalfassung ausfindig machen. Dort spricht Cäsar die Königin mit »young lady« an, weit weniger despektierlich, aber immer noch herablassend genug. Und so ist es in Filmen bis in die 1970er Jahre hinein sehr oft üblich, so reden Chefs mit Sekretärinnen, Professoren und Lehrer mit erwachsenen Schülerinnen oder Studentinnen, Ärzte mit Krankenschwestern, Forscher mit Assistentinnen. Ich nehme das wahr und es ärgert mich als Zuschauer, es beschämt mich nachträglich als Mann gegenüber den damals so angesprochenen Frauen ebenso wie gegenüber denen, die sich heutzutage diese Szenen ansehen und ich bin froh, dass diese Ära mitsamt ihres Sprachgebrauchs und dieser anmaßenden Attitüde (hoffentlich) ein für allemal überwunden ist. Will ich diese Filme deshalb neu synchronisieren oder nicht mehr ansehen? Nein, ich wünsche mir nur, dass bei künftigen Filmen mehr sprachliche Achtsamkeit waltet. Es kann meiner Meinung nach durchaus sinnvoll sein, die ursprünglichen »alten« Versionen sprachlich überkommener Werke – vielleicht mit einem erläuternden Vorwort oder Fußnoten – in Umlauf zu belassen, um nachfolgenden Generationen gezielt bewusst zu machen, dass sich im Laufe der Zeit ein Wandel zu einem respektvolleren und achtsameren Sprachgebrauch vollzogen hat und nicht alles immer schon so nuanciert, subtil, fair oder inklusiv war, wie sie es zu ihren Lebzeiten beim Lesen und Schreiben gewohnt sind oder gelehrt bekommen.

Ich weigere mich überdies, mir den Begriff »woke« wegnehmen oder zu einem Schmähwort umdeuten zu lassen, der (unter anderem) genau diese Art der Achtsamkeit bezeichnet. Ich will bemerken, wo Sprache missbräuchlich, respektlos, abwertend, diskriminierend oder ausgrenzend benutzt wird und versuche gerne nach Kräften, mich diesbezüglichen Wandlungen und Änderungswünschen anzupassen. Es schert mich keinen Deut, wenn sich Begriffe für Schaumküsse oder pikant besoßte Schnitzel deshalb ändern sollen, denn sie schmecken doch hinterher nicht anders als vorher. Begriffe für Gegenstände, Anreden, Eigenschaften, Unternehmen, Seelenzustände, Produkte, Lebensmittel, ändern sich unentwegt, seitdem der erste Mensch den Mund aufgemacht hat. Aus dem Lenz wurde der Frühling, aus dem Turnschuh der Sneaker, aus dem Generaldirektor der CEO, was heute »geil« ist und Begeisterung und/oder die Libido weckt, wucherte früher im Garten durch den Zaun rüber zum Nachbarn. Und Sprache ist ja auch nicht das Einzige, das sich in unserem Alltag verändert – inzwischen ist es ja durchaus normal, dass man mit Telefonen fotografieren, mit Fernsehern sprechen, mit Uhren bezahlen oder seinen Staubsauger fernsteuern kann.

Sprache ist, finde ich, wie eine große Party und nicht alles, was passiert, ist steuerbar. Einige Gäste sind eingeladen, andere nicht, manche wollten nicht kommen, andere kommen, obwohl sie nicht eingeladen wurden, einige müssen leider früher wieder gehen, andere bleiben, obwohl man sie lieber loswerden würde. Über einige der Geladenen freut man sich, andere kann man nicht leiden und wieder andere sind einem komplett egal. Mit manchen unterhält man sich gerne, anderen geht man aus dem Weg. Es gibt neue Gesichter und alte Bekannte, freudige Wiedersehen und verschrobene Fremde. Man muss ein bisschen aufpassen, dass nichts Wertvolles kaputtgeht und dass niemand zu Schaden kommt. Es kann mal etwas lauter werden und vielleicht beschwert sich jemand über das Treiben. Manche Feiernden versuchen den DJ zu überzeugen, ausschließlich Songs nach ihrem Geschmack zu spielen, einige haben sogar eigene Tracks mitgebracht, es gibt Leute, die tanzen zu allem, was gespielt wird und einige sitzen lieber am Rand der Tanzfläche und quatschen. Man sollte etwas aufpassen, was man selbst konsumiert, welche Inhaltsstoffe sich darin verstecken und was man anderen anbietet oder einschenkt, denn das kann einerseits lustig und harmlos sein, aber auch mit Übelkeit, Kopfschmerzen oder anderen schädlichen Folgen einhergehen. Warum sollte man als Gast eine(n) der Mitfeiernden überreden, exakt so zu feiern wie man selbst? Wichtig ist doch, dass jeder auf seine Weise Spaß hat und alle ein bisschen darauf achten, dass die Location bewohnbar bleibt und nichts gewaltsam eskaliert oder gar in Brand gesetzt wird.

Ich jedenfalls amüsiere mich – trotz meiner Brombeergefühle – größtenteils blendend.